« 2005-10 | Page d'accueil

| 2005-12 »

mercredi, 30 novembre 2005

Le Plébéien d'Or

Cette fois je gagne !

J'ai toujours adoré faire la course, c'est comme ça, mon tempérament, un tempérament du feu de dieu, quoi ! Bon, en fait, dans ma vie, je n’ai participé qu’à deux courses. La première c’était une course à trottinette à l’occasion de la semaine commerciale, dans les rues de St Jean de Luz, en plusieurs étapes, je ne sais plus combien, mais vraiment épuisant, très très physique pour moi. Je m’étais complètement arraché, comme on dit et comme je persiste à adorer dire… et faire encore, de temps en temps. Bref, j’avais terminé bon dernier et à ce titre avais emporté une énorme coupe (la plus grosse) et quelques menus cadeaux, des chaussettes et des sous-vêtements offerts par Phildar. Souvenir inoubliable d’une grande victoire à l’envers. En fait, on m’avait récompensé pour ma détermination à ne surtout pas abandonner, à continuer à me battre avant tout contre moi-même, quoi qu’il en soit. Je ne sais plus exactement, mais il y avait dû y avoir au moins une dizaine d’abandons. C’était vraiment très dur, très très dur… Surtout qu’à 10 ans je n’avais pas encore appris à aller à vélo, ce qui représente un handicap majeur pour faire de la trottinette, il me semble. La deuxième course, ce fut presque dix ans plus tard. Durant mon régiment. Durant une perme plus précisément. C’était dans le Gers je crois. Une course d’orientation. En voiture. Que des voitures anciennes. Je n’avais pas encore mon permis et ce n’était donc pas ma bagnole. Une 203 je crois. Bref, nous avions tous gagné. Tous les partici- pants, je veux dire. Un gros apéro et une grosse bouffe. Et peut-être en prime une grosse gueule de bois… Ma mémoire est plus qu’incertaine sur ces sujets.

(cliquez sur le plébéien bleu)

Bon, aujourd’hui, ce matin, je viens de décider de m’engager dans la troisième course de ma déjà si longue et crapahuteuse existence : l’Euskal Web d’Or 2005 sur cotebasque.net. Quel est l’enjeu ? Je n’en sais rien et je m’en contrefous… Quoique… Re-bref, je suis d’une humeur dévorante, conquérante, je m’en vais férailler, batailler, relancer la lutte des classes tous azimuts et sur tous les fronts. Si tu ne viens pas au Plébéien, le Plébéien viendra à toi, ventre-bleu. Vala. Bon. OK. Je démarre avec un handicap mais je relève le défi. Hum. En fait, le défi, c’est à vous, très chères lectrices et très chers lecteurs de ce si joli blog tout bleu, il ne tiendra qu’à vous de le relever et de me relever dans le classement, par la même occasion, à grands coups de petits clics quotidiens. Car il faudra revenir cliquer tous les jours pour que je gagne. Histoire de me sauver d’une humiliation trop cuisante. Je ne me sens pas de supporter une deuxième fois un lot de slips blancs en consolation pour ma dernière place. Je veux être premier. Ou alors second. Ou troisième. Sur le podium, quoi, histoire que je vois au moins la mer au loin avec les petits surfeurs dessus. Hein, Phil ! Vala- vala, cliquez donc, et faites cliquer vos amis, vos voisins, vos ennemis même, sous la menace. Je vous en sais capables, très chères lectrices et très chers lecteurs. Tous ensemble nous ga- gnerons, c’est sûr. L’Euskal Web d’Or 2005 est déjà pour nous.

11:30 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (13)

mardi, 29 novembre 2005

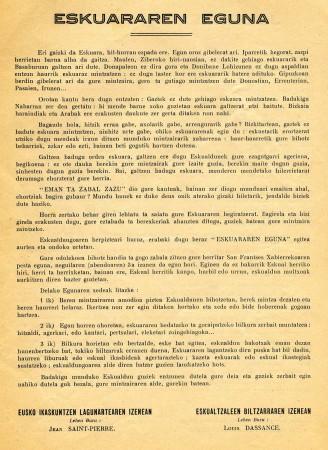

Journée internationale

de la langue basque

NAZIOARTEKO

SAMEDI 3 DECEMBRE 2005

Euskara has had its own International Day since 1948. Precisely, in the VII Eusko Ikaskuntza Congress held that year in Bayonne, Lapurdi, the following agreement was reached: "Une journée de la Langue Basque dans le monde entier sera celebrée une fois par an, le 3 décembre, jour de la fête de Saint-François Xavier, sous les auspices d'Eskualzaleen Biltzarra et d´Eusko Ikaskuntzen Lagunartea".

After a progressive decline, to the point of risking extinction, in a single generation, what is considered the Oldest Language in Europe has been able to reach out to the highest research circles after becoming a reality in the universities.

However, how can we triumph at the linguistic level which, because of competition often gets excluded? Euskara must be aware of its possibilities. Baring all of that in mind, the Basque society should carry out an adequate design for its language to make headway day after day. Working in favour of Euskara means reinforcing international cultural diversity, in collaboration with the rest of the languages.

The Basque language needs international aid because, on its own, it will be difficult for the Basque people to make their language survive. The International Euskara Day pretends to procure the support of all those people and entities who believe in universal cultural wealth.

23:50 Publié dans manifs | Lien permanent | Commentaires (0)

Les yeux dans l’ACID

et le vacarme dans les oreilles

Pas un seul,

mais les deux...

Il y a des soirs comme ça où le ciel pourrait vous tomber sur la tête… Du moins, c’est ce que je m’imagine, parfois… Parfois, lorsque la grêle sample, sur le toit, un toujours inédit vacarme de l’enfer, comme samedi soir, au-dessus de mon si confortable fauteuil de cinéphile autoproclamé, au milieu du premier rang de la vénérable salle de l’Atalante, quartier St Esprit, à Bayon- ne. Dans l’obscurité, je n’ai pas encore pu voir que l’un des murs du cinéma pleure déjà sur toute la misère de notre monde de haine et de violence. Sur l’écran, un groupe de jeunes Juifs venus communier avec leur Histoire au sommet d’une monta- gne. Un haut plateau, plutôt. Nous sommes à Massada, les ruines d’une forteresse mythique où leurs ancêtres zélotes auraient tiré le sort par la queue pour donner un sens à leur suicide collectif. Les vingt siècles d’une histoire d’errances et de malédictions s’ébrouent encore de malheur, ici où la légende veut que des pères tuent leurs propres fils avant de se donner eux-mêmes la mort plutôt que de se rendre, plutôt que de vivre sous le joug de l’occupant. C’est l’aube et nous sommes dans la vraie vie. Vraie vie qui est du cinéma. Une aube frileuse et venteuse. Les enceintes de la sono me sifflent aux oreilles la fureur stéréophonique d’un vent du désert qu’aucun mur ne saurait faire taire ; vacarme intérieur en écho à la tempête qui déchire cette nuit cataclysmique sur la Côte basque. Nous sommes à Massada. Au bord de la mer Morte. En pleins ter- ritoires occupés. Au sommet de l’ironie. L’ironie qui n’est pas une montagne. L’ironie qui est la vie. Aussi. L’ironie qui est une des armes vivifiantes du cinéaste révolté : Avi Mograbi.

J’ai fait sa connaissance dans l’après-midi, ce samedi après- midi, deuxième journée de Concentré d’ACID… C’est vrai qu’il a un air bonhomme, à l’écran tout du moins, qu’on le croirait presque sur parole quand il prétend avoir «appris à surmonter [sa] peur et à aimer Ariel Sharon». Quelle jubilation ! Avec lui j’ai chanté au karaoké final, défoulatoire, moi de dos lui de face. Face à un public, dans la salle comme dans le film, se comptant sur les doigts d’une seule main… Non, je n’oserai jamais réécrire sur fond bleu cette antienne contre nature que j’ai entonnée, sur un air de rock phylactérien, encore une heure après ces dernières images surréalistes d’un bien étrange docu- mentaire autofictionnel… en faisant mes courses au super- marché, je fredonnais à tue-tête, dans ma tête, ces deux mots liés en rythme de slogan inavouable... Ben si, j’ose : «Aupa Bibi ! Aupa Bibi !» (Vive Benjamin Netanyahu !). C’est honteux pour un gauchiste plébéien aussi notoire que moi, je sais. Mais moi, au moins, je ne l’ai pas fait devant une caméra de cinéma, et puis je ne le pensais pas, ou alors très exactement le contraire : «Aupa Avi ! Aupa Avi !». Bref, Avi, je l’ai vu, en vrai, pour la première fois, à la Taverne de l’Atalante, il devait être 20 heures et des broutilles apéritives à mon horloge interne. Je lui ai serré la main et j’en suis très fier. Un peu fort, façon viril et chaleureux, enthousiaste mais surtout pas feint, j’ai voulu par- tager mon humanité avec cet homme que je ne pouvais con- naître ni d’Adam ni d’éve car mes aïeux à moi sont des dino- saures et n’ont traduit la Bible en basque que très tardivement. Alors je lui ai dit «ongi etorri Euskal Herrian», comme ça, pas du tout biblique mais ostensiblement basque, avec ma langue de pierre, et Ramuntxo, toujours avenant, lui a traduit, en anglais, puis en français : «Bienvenue au Pays basque».

En vrai, je l’ai trouvé beaucoup moins bonhomme mais telle- ment plus de chair, Avi. à vif, je l’ai trouvé, bien vif. Je lui ai dit que son film de l’après-midi m’avait foutu la banane et je l’en remerciai du plus expansivement que je sache, pensif. Il a souri tout aussi pensif et j’ai souri à mon tour quand il a affirmé qu’après avoir ri je pleurerai peut-être, ce soir, pas d’un seul mais des deux yeux… Maintenant, je ne suis plus très certain qu’il m’ait dit cela. Mais c’est ça que ça voulait dire, je crois, l’ironie n’est pas toujours le langage le plus intelligent. Pour les fois où j’aurais été tenté d’en douter, Monsieur Mograbi m’en aura convaincu, l’ironie parfois est tout simplement impossible. Voilà. Il me semble. Voilà ce qu’a voulu dire cet homme debout, cet Israélien libre et antisioniste, ce fabricant méticuleux de films plus interrogatifs que démonstratifs, ce grand cinéaste militant et cinglant dans la juste lignée humaniste d’un René Vautier, voilà l’avis éclairé d’Avi quand il ose suggérer une parenté philosophique entre les suicidaires Zélotes d’il y a près de deux mille ans et les Palestiniens désespérés d’aujourd’hui. La métaphore est tout aussi édifiante si l’on a accepté de faire avec lui un parallèle entre la vengeance biblique, hégémonique et suicidaire de Samson contre les Philistins (ancêtres des Palestiniens) et le destin d’un état israélien sioniste qui détient l’arme absolue, la bombe atomique. C’est juste ça qu’il a voulu nous montrer, Avi, sans ironie aucune. Ou alors très peu. Si peu que, moi aussi, un instant, j’ai bien cru entendre les cris belliqueux des Romains autour de la citadelle de Massada, tout comme, il y a un peu plus de douze siècles, avec mes compa- gnons, au sommet du col d’Orreaga (Roncevaux), je suis certain d’avoir poussé d’énormes rochers pour écraser l’arrière garde de l’armée impériale de Charlemagne et ainsi venger l’incendie et le pillage de la capitale des Basques (Pampelune). À l’époque, nous les Basques étions déjà identifiés aux Maures ; nous aurions pu très bien être amalgamés avec des terroristes islamistes, à l’époque, par exemple… Mais je m’égare.

À cause de vous, Monsieur Mograbi, quand la lumière s’est rallumée, ce samedi soir, à cause de votre film et de nos poings serrés, le mur de notre cinéma préféré a été inondé par toutes les larmes tombées du ciel de nos impuissances, l’impuissance torrentielle de toutes nos croyances, l’impuissance de nos my- thes et de nos certitudes mensongères. Alors vous avez souri de notre silence complice, Monsieur Mograbi. Vous avez souri à nos efforts pour éponger le mur. Vous avez souri car rien n’est fatal tant que l’humanité s’entête. Vous avez souri en basque parce que vous êtes poli et civilisé, Monsieur Mograbi. Jauna*. J’ai souri aussi, avec la moitié de la salle que vous avez su séduire et déranger, et je me suis dit qu’il faudra bien un jour remonter tous ces rochers au sommet de la montagne. Ça ne se fera pas tout seul. Ça c’est sûr. Être basque à Bayonne ce n’est pas encore être un Zélote à Massada, heureusement…

Monsieur Mograbi, certaines critiques prétendent que vous au- riez un air bonhomme, un visage rond, un gros nez… Et alors ? Moi aussi j’ai un gros nez !... et deux yeux que l’on ne me crèvera pas de sitôt.

18:10 Publié dans Cinéma, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 21 novembre 2005

Le plus beau jour

07:55 Publié dans poésie sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (4)

mercredi, 16 novembre 2005

La vraie vie c’est de la publicité

Le

cauchemar

tchèque

Hier soir, aux alentours de 20h 15, l’heure du rendez-vous fixé par Ramuntxo pour ne pas assister au concert qui ne précéderait pas le film qu’il ne fallait surtout pas voir mais que nous n’au- rions manqué sous aucun prétexte (moi, Robinson Crusoé et son alter ego le plébéien bleu), je faisais donc mon entrée, tout à fait anonymement, dans le hall de la Taverne de l’Atalante à Bayon- ne, bien décidé à prendre au piège de mon APN rafistolé les quelques témoignages photographiques essentiels qui illustre- raient le reportage ethnologique sur la jeunesse locale et estu- diantine avec lequel j’entendais agrémenter mon si joli blog tout bleu. Les résultats ne sont jamais à la hauteur de nos attentes. Du moins je préfère m’en convaincre, ce soir, en écrivant ces lignes sans trop savoir où elles me mèneront ou si même je parviendrai à conclure avant vendredi… Voilà, j’y étais donc, l’index droit crispé sur le bouton déclencheur de cataclysme, flaaaaaaaaaaash, les lunettes au fond de mon «fuck in town», impossible de vérifier si la prise vue est bonne. J’ai forcément bougé, le cadrage est aléatoire, il fait sombre, la jeunesse a besoin d’obscurité pour s’épancher, semble-t-il, en face de moi c’est très certainement l’orchestre, les musiciens je veux dire, les Sunflowers qui ont super bien chauffé l’ambiance. Ça danse. Ça regarde danser. Ça fume. Ça se regarde fumer. Ça se bouscule poliment et ça sourit. Ça éclate de rire et de chaleur humaine, manifestement. Ça boit pas mal aussi. Plus qu’à l’habitude, c’est sûr, c’est ça les jeunes. Plus qu’à l’habitude à la Taverne de l’Atalante, je veux dire. Quoique… Enfin, je ne sais plus, c’est peut-être leur habitude aux jeunes, je ne sais pas, j’en ai pas, moi, de jeunes. Ça étudie le jour et ça fait la fête la nuit, les jeunes, ou vice versa, je crois. Sauf s’il y a le couvre feu, bien évidemment. Bref, ça paye ses consommations avec des tickets d’invitation bleu et blanc. Bien étrange façon de faire de la discrimination positive, non. Je ne dis rien pour les couleurs, mais, bon, moi ma bière je l’ai payée trois euros dix... ça bénéficie de plein de privilèges, les jeunes, du moins certains, ici, certains soirs. Et ça semble trouver ça tout à fait naturel. Faut leur offrir des coups, aux jeunes, sinon ils refusent de venir gratuitement au cinéma. C’est comme ça les jeunes, ici et maintenant. Et puis ça me dit que ça ne veut pas être sur la photo…

Les ennuis vont peut-être déjà commencer ! Des fois j’ai beau- coup de chance, pas toujours, pas souvent en fait, des fois mê- me je me figure que c’est jamais, mais là c’est flagrant, j’ai eu de la chance. En fait, le cataclysme ce n’est pas moi qui l’ai dé- clenché avec mon index droit mais une fille pas si jeune que ça (on peut être étudiant à tout âge, n’est-ce pas !) en disant je ne sais quoi à je ne sais qui, une fille que je ne saurai pas recon- naître, pas davantage, malheureusement, que ce «je-ne-sais- qui» ; toujours est-il que la diversion a opéré et que j’ai réussi à me dissoudre dans la foule tandis que le jeune vindicatif, qui voulait probablement tirer un profit mousseux et subséquem- ment désaltérant de son droit à l’image, n’existe désormais plus que sous la forme de pixels, et de dos, sur cette page d’in- ternet. Ce cataclysme, c’est un tonitruant et incroyable fou rire masculin, un truc complètement dingue qui m’aura cette fois encore sauvé la mise et qui pour moi, si j’avais pu l’enregistrer, témoignerait au plus juste de l’esprit et de l’ambiance de cette soirée et du film qui en a fait le prétexte «faculturel» : Un rêve tchèque. Un brillant «documenteur», pour paraphraser le critique de Studio Magazine, dont je dirai peut-être quelques mots ici si vous n’allez pas le voir, sinon, les commentaires, autant que ce soit vous, très chers lecteurs, qui les fassiez. Moi je suis à la recherche de ce type, de ce cataclysme cinéphile qui aura su si bien ponctuer toutes les cinq minutes, au deuxième rang, deuxième fauteuil en partant de la gauche face à l’écran, ce spectateur extraordinaire de spontanéité qui aura provoqué des bangs en chaîne (140 décibels au ras des fauteuils pour un franchissement du mur du son à mille mètres d’altitude au-dessus de l’écran) pour célébrer joyeusement l’aveu cynique de ce cauchemar tchèque qui ressemble tant à notre quotidien. Bien sûr, je comprends bien la colère de Pantxika et les réserves de Maddi, mais je préférerais qu’elles en parlent elles-mêmes, ici. Si elles me lisent. Ce premier film de deux très jeunes réalisateurs tchèques qui pourrait désormais être qualifié de «culte» par nombre d’étudiants de la faculté de Bayonne, pour ma part, je ne suis pas convaincu qu’il puisse porter un message pédagogique bien au-delà d’une certaine jubilation à tourner en dérision le drame essentiel de nos sociétés d’avidité. Quand le rire s’éteint le désespoir point (proverbe collectiviste). Mais ne boudons jamais notre plaisir, disait Monsieur Hontas, et il avait bien raison. Bref, je veux re- trouver ce désormais illustre anonyme. Le rieur cataclysmique. Aidez-moi, très chers lecteurs de ce si joli blog tout bleu, aidez-moi à l’identifier. Je voudrais tant pouvoir enregistrer son rire et le greffer dans ma propre gorge. Je voudrais tant qu’il revienne tous les soirs à l’Atalante pour nous offrir des salles pleines comme un œuf qui volerait des poules après le bœuf, pleines d’un public chaleureux, chaud et heureux de communier sans confession, des salles pleines de jeunes qui aiment le bon cinéma et la bonne bière et connaissent leur vrai prix.

Vendredi du Soir (espoir)

_________________________________________

19:55 Publié dans Cinéma, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 14 novembre 2005

(pub)

17:00 Publié dans copinage | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 11 novembre 2005

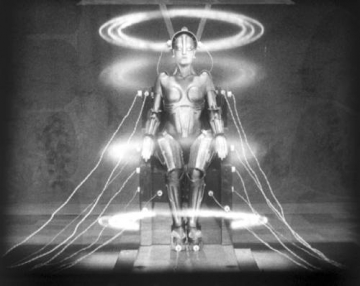

Métropolis-sous-Bois :

La vraie vie

c'est du cinéma

C’était il y a un mois, à la taverne de l’Atalante, j’étais assis au comptoir, comme d’habitude, touillant mes idées grises à la pe- tite cuillère dans le marc de café, sous mes yeux à lunettes un journal parlait de cinéma en gros caractère, plein de gras et de bâtons, nous devions être un mercredi, probablement, et le film dont Ramuntxo voulait me causer n’était à l’affiche nulle part. Nulle part à Bayonne je veux dire, nulle part sur la Côte bas- que, nulle part ailleurs dans la vraie vie, je crois. Il me causait d’un film qu’il était très fier de pouvoir programmer sur la pro- chaine gazette. Un film culte. LE film culte. LE film essentiel. LE film fondateur. LE chef-d’œuvre. Quatre syllabes tonitruantes pour le titre et une inspiration géniale qui se frotte les dents, sûrement pour mordre l’histoire en plein cœur, et se ferme par un claquement de langue pour nommer l’auteur : Me-tro-po-lis de Fritz Lang. Oui, euh, évidemment, j’en avais entendu parler, lui dis-je, hésitant, troublé par la flamme carnivore de ses doc- tes propos, oui, des réminiscences indéfinies, il me semblait en avoir, vagues souvenirs d’un cinéma de minuit en noir et blanc dans le silence d’une adolescence insomniaque, oui, j’avais dû lire des trucs aussi, pour le moins survoler des analyses fonda- mentales, dans le vrai Libé d’autrefois, ou ailleurs, aligner des mots et des pensées derrière une réputation de référence intel- lectuelle, le si fameux Metropolis de Fritz Lang !... ça touillait de travers dans ma tête, d’un peu plus je lui avouais mes fantas- mes de félin underground !… en fait, dans ma vraie vie à moi, il me paraît toujours trop «compliqué» d’assumer les multiples circonvolutions de mon esprit, ben oui, j’ai longtemps confondu Fritz the Cat avec l’auteur génial de toutes ces oeuvres cul- tissimes dont je n’avais goûté aucune image. Metropolis est le premier et unique film de Fritz Lang que j’ai vu, donc, à cette heure, grâce à Ramuntxo et à son prosélytisme personnalisé.

C’était il y a un tout petit peu moins d’un mois. Donc. Ma vraie vie ignorait encore la fiction de mon cinéma intime et je suis allé le voir, LE film, à l’Autre cinéma, un après-midi, LE Metro- polis de Fritz Lang. Nous étions trois ou quatre dans la salle ; le culte ne fait plus guère recette que dans la vraie vie, où vice versa. La lumière s’est éteinte à trois cent mille kilomètres par seconde pour ne conserver que le meilleur, en panavision, vingt quatre fois par seconde. Cinq mille quatre cent et quelques se- condes, mes nerfs optiques transmetteurs auront bien fonc- tionné sur le mode alternatif, au rythme monotone des sanglots blonds de l’héroïne teutoniquement virginale et du demi million d’images expressionnistes, la magie de la lanterne aidant, je n’aurais sommeillé que quelques broutilles de secondes. Et encore, ce devait être devant un écran noir. Quand l’écran est redevenu blanc de vide retrouvé, j’étais le dernier, collé au fond de mon fauteuil «réservé», en première ligne, effrayé, et déçu, et dégoûté, honteux en même temps, mal dans ma tête, mal entre mes mains, je faisais un rejet viscéral de la média- tion et mon cœur a continué de battre calmement, pourtant. J’étais même passé à côté de l’émotion ! L’émotion que l’Art est censé distiller jusqu’au bleu des veines les plus intimes. Eh merde ! Ramuntxo semblait tellement convaincu que j’adhére- rais à 100 % ! Depuis presque un mois maintenant, le culte me paralyse les doigts vengeurs et je ne sais plus que digresser pour ne pas dire trop franchement ma haine. Ma haine de cette médiation entre les mains et la tête, ma haine de la négation de la haine, ma haine de l’idéologie fasciste en pente douce, ma haine de tous les médiateurs de cœur qui s’autoproclament démocrates ou socio ou chrétiens ou libéraux, ma haine de la soumission acceptée, de la soumission entremise, ma haine de la concurrence entreprise, ma haine de mon impuissance à formuler intelligiblement ma haine…

Peut-être ressens-je cette même Haine qui se rallume cycli- quement dans les banlieues de la mégalopole ! Le pire c’est que Fritz Lang aurait, parait-il, toujours renié la «fin» de son film. Cette «fin» par trop visiblement simpliste et moralisatrice (du happy end hollywoodien avant la lettre) qui justifierait tous les moyens de nier l’évidence de la lutte des classes… ça y est, le mot est lâché, je vais encore me faire lyncher… Cette médiation du cœur, martelée au début, martelée au milieu et martelée à la fin de ce cuculte (la colère me fait bégayer des doigts) filmé en contreplongée allégorique pour tordre le cou à toutes les faucilles «proloterriennes»… Cette «fin» là efface toute inter- prétation critique, tout espoir d’explosion émancipatrice, le «il faut que» se réalise par la volonté médiatrice du réalisateur lui-même. Hitler et Goebbels ne s’y sont pas trompés qui, à la sortie d’une projection du film, proposèrent à Fritz Lang de diriger le cinéma allemand, entre temps devenu vociférant. Proposition d’embauche en c.d.i. de débauche pour un Reich de mille ans. Fritz a refusé, il se savait mortel, et s’est enfui pour l’Amérique, le jour même. La médiation n’était plus donc aussi indispensable, il faut croire, ou était-ce trop tard ; le cœur avait désormais impérativement besoin d’un océan entre lui et la tête, son épouse, qui avait déjà rejoint depuis belle lurette la direction du parti nazi ; de par le monde, les mains et les bras se tendaient d’une raideur menaçante pour saluer les vain- queurs annoncés…

Quatre-vingts ans plus tard, c’était il y a un peu plus de quinze jours, au cœur de ma tête pleine de vain, LE film résonnait encore de cette «fin» qui pourrait être celle de l’Histoire et j’avais la très douloureuse impression que plus personne ne comprenait rien à rien. Surtout moi. Comme un cliché d’ex- tralucidité, internet me montra Clichy faisant feu de tout bois, et je n’avais toujours rien écrit de ma haine pour Metropolis. Où donc résidait l’anticipation, dans LE film je veux dire, la pré- monition de cette métaphore de la vraie vie ? Dans LE film, déjà les mêmes grosses ficelles de l’allégorie et du sensationnel, comme au journal de 20 heures quand nous tous, bons cochons de bourgeois précaires et sans le sou, faisons slurp-slurp avec la soupe de Monsieur le ministre de l’Intérieur, et beurk, et encore slurp-slurp, et bravo, et quel courage il y a à dire tout haut ce que pense la bassesse ! Dans la vraie vie, depuis très exac- tement 18 jours, ou 18 ans, ou 18 siècles, la plèbe de nos sociétés explose en émeutes de la faim, émeutes de l’urgence absolue, émeutes de l’absolue précarité, émeutes de la haine absolue. Metropolis aurait pu noyer sa plèbe révoltée pour ne pas croire au miracle de la médiation sociale, mais le caméraman a préféré ouvrir la bonde de l’illusion pour sauver l’humanité ; Sarkozy propose aux caméras de karchériser la «racaille», et nous répondons tous en chœur, slurp-slurp, rallumez la lumière, les braves gens ont peur du noir ! Déjà, il y a quatre-vingts ans, le cinéma inventait la vraie vie, cette vraie vie qui incendie encore aujourd’hui nos voitures dans le poste de télévision. Déjà, il y a quatre-vingts ans, LE cinéma proposait un Sauveur, un médiateur pour sauver cette vraie vie qui se déchire entre riches et pauvres, entre gens d’en haut et gens d’en bas, entre eux et nous… Mais LE cinéma n’a rien su empêcher, Fritz Lang est mort avec ses regrets et nous ne comprenons toujours rien à la vraie vie. Je ne comprends toujours rien, mais au moins je suis convaincu que le pire adviendra de nouveau, que le pire sera irrémédiablement accepté par les majorités silencieuses à Metropolis-sous-Bois. Et, enfin, je réussis à écrire ma haine de la télévision.

23:40 Publié dans Cinéma, politique | Lien permanent | Commentaires (2)