jeudi, 15 décembre 2005

Un dessin animé pour Noël

de la jungle

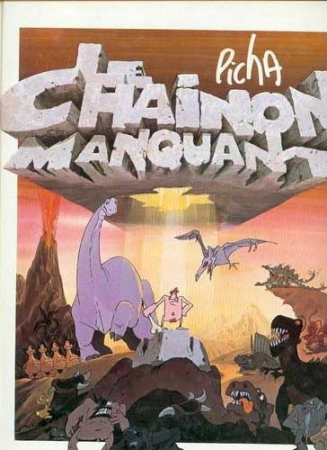

Vous le reconnaissez, là, au fond de la jungle, derrière Tintin qui amène aux vilains petits noirs les bienfaits crucifixeurs de la colonisation ? C'est Tarzoon, mon Père Noël à moi, le héros de mes 16 ans ! Cliquez donc un coup sur La honte et souvenez- vous combien il était bon de barrir en se tripotant la liane, profitant de la chaleureuse obscurité d'un cinéma de quartier, au temps où les multiplexes n'étaient pas encore un cauchemar mortel. Bref, Ramuntxo, je t'en supplie, fais-nous donc ce cadeau de programmer en 2006 un Barriociné en hommage à Picha et à son inoubliable Tarzoon qui demeurera à jamais le Chaînon manquant dans la sixième dimension du 7ème art.

01:15 Publié dans cadeaux, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4)

mardi, 29 novembre 2005

Les yeux dans l’ACID

et le vacarme dans les oreilles

Pas un seul,

mais les deux...

Il y a des soirs comme ça où le ciel pourrait vous tomber sur la tête… Du moins, c’est ce que je m’imagine, parfois… Parfois, lorsque la grêle sample, sur le toit, un toujours inédit vacarme de l’enfer, comme samedi soir, au-dessus de mon si confortable fauteuil de cinéphile autoproclamé, au milieu du premier rang de la vénérable salle de l’Atalante, quartier St Esprit, à Bayon- ne. Dans l’obscurité, je n’ai pas encore pu voir que l’un des murs du cinéma pleure déjà sur toute la misère de notre monde de haine et de violence. Sur l’écran, un groupe de jeunes Juifs venus communier avec leur Histoire au sommet d’une monta- gne. Un haut plateau, plutôt. Nous sommes à Massada, les ruines d’une forteresse mythique où leurs ancêtres zélotes auraient tiré le sort par la queue pour donner un sens à leur suicide collectif. Les vingt siècles d’une histoire d’errances et de malédictions s’ébrouent encore de malheur, ici où la légende veut que des pères tuent leurs propres fils avant de se donner eux-mêmes la mort plutôt que de se rendre, plutôt que de vivre sous le joug de l’occupant. C’est l’aube et nous sommes dans la vraie vie. Vraie vie qui est du cinéma. Une aube frileuse et venteuse. Les enceintes de la sono me sifflent aux oreilles la fureur stéréophonique d’un vent du désert qu’aucun mur ne saurait faire taire ; vacarme intérieur en écho à la tempête qui déchire cette nuit cataclysmique sur la Côte basque. Nous sommes à Massada. Au bord de la mer Morte. En pleins ter- ritoires occupés. Au sommet de l’ironie. L’ironie qui n’est pas une montagne. L’ironie qui est la vie. Aussi. L’ironie qui est une des armes vivifiantes du cinéaste révolté : Avi Mograbi.

J’ai fait sa connaissance dans l’après-midi, ce samedi après- midi, deuxième journée de Concentré d’ACID… C’est vrai qu’il a un air bonhomme, à l’écran tout du moins, qu’on le croirait presque sur parole quand il prétend avoir «appris à surmonter [sa] peur et à aimer Ariel Sharon». Quelle jubilation ! Avec lui j’ai chanté au karaoké final, défoulatoire, moi de dos lui de face. Face à un public, dans la salle comme dans le film, se comptant sur les doigts d’une seule main… Non, je n’oserai jamais réécrire sur fond bleu cette antienne contre nature que j’ai entonnée, sur un air de rock phylactérien, encore une heure après ces dernières images surréalistes d’un bien étrange docu- mentaire autofictionnel… en faisant mes courses au super- marché, je fredonnais à tue-tête, dans ma tête, ces deux mots liés en rythme de slogan inavouable... Ben si, j’ose : «Aupa Bibi ! Aupa Bibi !» (Vive Benjamin Netanyahu !). C’est honteux pour un gauchiste plébéien aussi notoire que moi, je sais. Mais moi, au moins, je ne l’ai pas fait devant une caméra de cinéma, et puis je ne le pensais pas, ou alors très exactement le contraire : «Aupa Avi ! Aupa Avi !». Bref, Avi, je l’ai vu, en vrai, pour la première fois, à la Taverne de l’Atalante, il devait être 20 heures et des broutilles apéritives à mon horloge interne. Je lui ai serré la main et j’en suis très fier. Un peu fort, façon viril et chaleureux, enthousiaste mais surtout pas feint, j’ai voulu par- tager mon humanité avec cet homme que je ne pouvais con- naître ni d’Adam ni d’éve car mes aïeux à moi sont des dino- saures et n’ont traduit la Bible en basque que très tardivement. Alors je lui ai dit «ongi etorri Euskal Herrian», comme ça, pas du tout biblique mais ostensiblement basque, avec ma langue de pierre, et Ramuntxo, toujours avenant, lui a traduit, en anglais, puis en français : «Bienvenue au Pays basque».

En vrai, je l’ai trouvé beaucoup moins bonhomme mais telle- ment plus de chair, Avi. à vif, je l’ai trouvé, bien vif. Je lui ai dit que son film de l’après-midi m’avait foutu la banane et je l’en remerciai du plus expansivement que je sache, pensif. Il a souri tout aussi pensif et j’ai souri à mon tour quand il a affirmé qu’après avoir ri je pleurerai peut-être, ce soir, pas d’un seul mais des deux yeux… Maintenant, je ne suis plus très certain qu’il m’ait dit cela. Mais c’est ça que ça voulait dire, je crois, l’ironie n’est pas toujours le langage le plus intelligent. Pour les fois où j’aurais été tenté d’en douter, Monsieur Mograbi m’en aura convaincu, l’ironie parfois est tout simplement impossible. Voilà. Il me semble. Voilà ce qu’a voulu dire cet homme debout, cet Israélien libre et antisioniste, ce fabricant méticuleux de films plus interrogatifs que démonstratifs, ce grand cinéaste militant et cinglant dans la juste lignée humaniste d’un René Vautier, voilà l’avis éclairé d’Avi quand il ose suggérer une parenté philosophique entre les suicidaires Zélotes d’il y a près de deux mille ans et les Palestiniens désespérés d’aujourd’hui. La métaphore est tout aussi édifiante si l’on a accepté de faire avec lui un parallèle entre la vengeance biblique, hégémonique et suicidaire de Samson contre les Philistins (ancêtres des Palestiniens) et le destin d’un état israélien sioniste qui détient l’arme absolue, la bombe atomique. C’est juste ça qu’il a voulu nous montrer, Avi, sans ironie aucune. Ou alors très peu. Si peu que, moi aussi, un instant, j’ai bien cru entendre les cris belliqueux des Romains autour de la citadelle de Massada, tout comme, il y a un peu plus de douze siècles, avec mes compa- gnons, au sommet du col d’Orreaga (Roncevaux), je suis certain d’avoir poussé d’énormes rochers pour écraser l’arrière garde de l’armée impériale de Charlemagne et ainsi venger l’incendie et le pillage de la capitale des Basques (Pampelune). À l’époque, nous les Basques étions déjà identifiés aux Maures ; nous aurions pu très bien être amalgamés avec des terroristes islamistes, à l’époque, par exemple… Mais je m’égare.

À cause de vous, Monsieur Mograbi, quand la lumière s’est rallumée, ce samedi soir, à cause de votre film et de nos poings serrés, le mur de notre cinéma préféré a été inondé par toutes les larmes tombées du ciel de nos impuissances, l’impuissance torrentielle de toutes nos croyances, l’impuissance de nos my- thes et de nos certitudes mensongères. Alors vous avez souri de notre silence complice, Monsieur Mograbi. Vous avez souri à nos efforts pour éponger le mur. Vous avez souri car rien n’est fatal tant que l’humanité s’entête. Vous avez souri en basque parce que vous êtes poli et civilisé, Monsieur Mograbi. Jauna*. J’ai souri aussi, avec la moitié de la salle que vous avez su séduire et déranger, et je me suis dit qu’il faudra bien un jour remonter tous ces rochers au sommet de la montagne. Ça ne se fera pas tout seul. Ça c’est sûr. Être basque à Bayonne ce n’est pas encore être un Zélote à Massada, heureusement…

Monsieur Mograbi, certaines critiques prétendent que vous au- riez un air bonhomme, un visage rond, un gros nez… Et alors ? Moi aussi j’ai un gros nez !... et deux yeux que l’on ne me crèvera pas de sitôt.

18:10 Publié dans Cinéma, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (2)

mercredi, 16 novembre 2005

La vraie vie c’est de la publicité

Le

cauchemar

tchèque

Hier soir, aux alentours de 20h 15, l’heure du rendez-vous fixé par Ramuntxo pour ne pas assister au concert qui ne précéderait pas le film qu’il ne fallait surtout pas voir mais que nous n’au- rions manqué sous aucun prétexte (moi, Robinson Crusoé et son alter ego le plébéien bleu), je faisais donc mon entrée, tout à fait anonymement, dans le hall de la Taverne de l’Atalante à Bayon- ne, bien décidé à prendre au piège de mon APN rafistolé les quelques témoignages photographiques essentiels qui illustre- raient le reportage ethnologique sur la jeunesse locale et estu- diantine avec lequel j’entendais agrémenter mon si joli blog tout bleu. Les résultats ne sont jamais à la hauteur de nos attentes. Du moins je préfère m’en convaincre, ce soir, en écrivant ces lignes sans trop savoir où elles me mèneront ou si même je parviendrai à conclure avant vendredi… Voilà, j’y étais donc, l’index droit crispé sur le bouton déclencheur de cataclysme, flaaaaaaaaaaash, les lunettes au fond de mon «fuck in town», impossible de vérifier si la prise vue est bonne. J’ai forcément bougé, le cadrage est aléatoire, il fait sombre, la jeunesse a besoin d’obscurité pour s’épancher, semble-t-il, en face de moi c’est très certainement l’orchestre, les musiciens je veux dire, les Sunflowers qui ont super bien chauffé l’ambiance. Ça danse. Ça regarde danser. Ça fume. Ça se regarde fumer. Ça se bouscule poliment et ça sourit. Ça éclate de rire et de chaleur humaine, manifestement. Ça boit pas mal aussi. Plus qu’à l’habitude, c’est sûr, c’est ça les jeunes. Plus qu’à l’habitude à la Taverne de l’Atalante, je veux dire. Quoique… Enfin, je ne sais plus, c’est peut-être leur habitude aux jeunes, je ne sais pas, j’en ai pas, moi, de jeunes. Ça étudie le jour et ça fait la fête la nuit, les jeunes, ou vice versa, je crois. Sauf s’il y a le couvre feu, bien évidemment. Bref, ça paye ses consommations avec des tickets d’invitation bleu et blanc. Bien étrange façon de faire de la discrimination positive, non. Je ne dis rien pour les couleurs, mais, bon, moi ma bière je l’ai payée trois euros dix... ça bénéficie de plein de privilèges, les jeunes, du moins certains, ici, certains soirs. Et ça semble trouver ça tout à fait naturel. Faut leur offrir des coups, aux jeunes, sinon ils refusent de venir gratuitement au cinéma. C’est comme ça les jeunes, ici et maintenant. Et puis ça me dit que ça ne veut pas être sur la photo…

Les ennuis vont peut-être déjà commencer ! Des fois j’ai beau- coup de chance, pas toujours, pas souvent en fait, des fois mê- me je me figure que c’est jamais, mais là c’est flagrant, j’ai eu de la chance. En fait, le cataclysme ce n’est pas moi qui l’ai dé- clenché avec mon index droit mais une fille pas si jeune que ça (on peut être étudiant à tout âge, n’est-ce pas !) en disant je ne sais quoi à je ne sais qui, une fille que je ne saurai pas recon- naître, pas davantage, malheureusement, que ce «je-ne-sais- qui» ; toujours est-il que la diversion a opéré et que j’ai réussi à me dissoudre dans la foule tandis que le jeune vindicatif, qui voulait probablement tirer un profit mousseux et subséquem- ment désaltérant de son droit à l’image, n’existe désormais plus que sous la forme de pixels, et de dos, sur cette page d’in- ternet. Ce cataclysme, c’est un tonitruant et incroyable fou rire masculin, un truc complètement dingue qui m’aura cette fois encore sauvé la mise et qui pour moi, si j’avais pu l’enregistrer, témoignerait au plus juste de l’esprit et de l’ambiance de cette soirée et du film qui en a fait le prétexte «faculturel» : Un rêve tchèque. Un brillant «documenteur», pour paraphraser le critique de Studio Magazine, dont je dirai peut-être quelques mots ici si vous n’allez pas le voir, sinon, les commentaires, autant que ce soit vous, très chers lecteurs, qui les fassiez. Moi je suis à la recherche de ce type, de ce cataclysme cinéphile qui aura su si bien ponctuer toutes les cinq minutes, au deuxième rang, deuxième fauteuil en partant de la gauche face à l’écran, ce spectateur extraordinaire de spontanéité qui aura provoqué des bangs en chaîne (140 décibels au ras des fauteuils pour un franchissement du mur du son à mille mètres d’altitude au-dessus de l’écran) pour célébrer joyeusement l’aveu cynique de ce cauchemar tchèque qui ressemble tant à notre quotidien. Bien sûr, je comprends bien la colère de Pantxika et les réserves de Maddi, mais je préférerais qu’elles en parlent elles-mêmes, ici. Si elles me lisent. Ce premier film de deux très jeunes réalisateurs tchèques qui pourrait désormais être qualifié de «culte» par nombre d’étudiants de la faculté de Bayonne, pour ma part, je ne suis pas convaincu qu’il puisse porter un message pédagogique bien au-delà d’une certaine jubilation à tourner en dérision le drame essentiel de nos sociétés d’avidité. Quand le rire s’éteint le désespoir point (proverbe collectiviste). Mais ne boudons jamais notre plaisir, disait Monsieur Hontas, et il avait bien raison. Bref, je veux re- trouver ce désormais illustre anonyme. Le rieur cataclysmique. Aidez-moi, très chers lecteurs de ce si joli blog tout bleu, aidez-moi à l’identifier. Je voudrais tant pouvoir enregistrer son rire et le greffer dans ma propre gorge. Je voudrais tant qu’il revienne tous les soirs à l’Atalante pour nous offrir des salles pleines comme un œuf qui volerait des poules après le bœuf, pleines d’un public chaleureux, chaud et heureux de communier sans confession, des salles pleines de jeunes qui aiment le bon cinéma et la bonne bière et connaissent leur vrai prix.

Vendredi du Soir (espoir)

_________________________________________

19:55 Publié dans Cinéma, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 11 novembre 2005

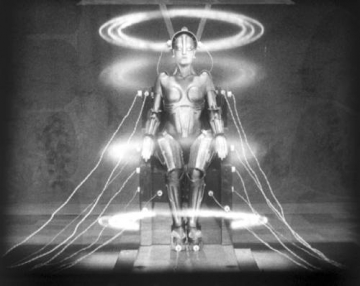

Métropolis-sous-Bois :

La vraie vie

c'est du cinéma

C’était il y a un mois, à la taverne de l’Atalante, j’étais assis au comptoir, comme d’habitude, touillant mes idées grises à la pe- tite cuillère dans le marc de café, sous mes yeux à lunettes un journal parlait de cinéma en gros caractère, plein de gras et de bâtons, nous devions être un mercredi, probablement, et le film dont Ramuntxo voulait me causer n’était à l’affiche nulle part. Nulle part à Bayonne je veux dire, nulle part sur la Côte bas- que, nulle part ailleurs dans la vraie vie, je crois. Il me causait d’un film qu’il était très fier de pouvoir programmer sur la pro- chaine gazette. Un film culte. LE film culte. LE film essentiel. LE film fondateur. LE chef-d’œuvre. Quatre syllabes tonitruantes pour le titre et une inspiration géniale qui se frotte les dents, sûrement pour mordre l’histoire en plein cœur, et se ferme par un claquement de langue pour nommer l’auteur : Me-tro-po-lis de Fritz Lang. Oui, euh, évidemment, j’en avais entendu parler, lui dis-je, hésitant, troublé par la flamme carnivore de ses doc- tes propos, oui, des réminiscences indéfinies, il me semblait en avoir, vagues souvenirs d’un cinéma de minuit en noir et blanc dans le silence d’une adolescence insomniaque, oui, j’avais dû lire des trucs aussi, pour le moins survoler des analyses fonda- mentales, dans le vrai Libé d’autrefois, ou ailleurs, aligner des mots et des pensées derrière une réputation de référence intel- lectuelle, le si fameux Metropolis de Fritz Lang !... ça touillait de travers dans ma tête, d’un peu plus je lui avouais mes fantas- mes de félin underground !… en fait, dans ma vraie vie à moi, il me paraît toujours trop «compliqué» d’assumer les multiples circonvolutions de mon esprit, ben oui, j’ai longtemps confondu Fritz the Cat avec l’auteur génial de toutes ces oeuvres cul- tissimes dont je n’avais goûté aucune image. Metropolis est le premier et unique film de Fritz Lang que j’ai vu, donc, à cette heure, grâce à Ramuntxo et à son prosélytisme personnalisé.

C’était il y a un tout petit peu moins d’un mois. Donc. Ma vraie vie ignorait encore la fiction de mon cinéma intime et je suis allé le voir, LE film, à l’Autre cinéma, un après-midi, LE Metro- polis de Fritz Lang. Nous étions trois ou quatre dans la salle ; le culte ne fait plus guère recette que dans la vraie vie, où vice versa. La lumière s’est éteinte à trois cent mille kilomètres par seconde pour ne conserver que le meilleur, en panavision, vingt quatre fois par seconde. Cinq mille quatre cent et quelques se- condes, mes nerfs optiques transmetteurs auront bien fonc- tionné sur le mode alternatif, au rythme monotone des sanglots blonds de l’héroïne teutoniquement virginale et du demi million d’images expressionnistes, la magie de la lanterne aidant, je n’aurais sommeillé que quelques broutilles de secondes. Et encore, ce devait être devant un écran noir. Quand l’écran est redevenu blanc de vide retrouvé, j’étais le dernier, collé au fond de mon fauteuil «réservé», en première ligne, effrayé, et déçu, et dégoûté, honteux en même temps, mal dans ma tête, mal entre mes mains, je faisais un rejet viscéral de la média- tion et mon cœur a continué de battre calmement, pourtant. J’étais même passé à côté de l’émotion ! L’émotion que l’Art est censé distiller jusqu’au bleu des veines les plus intimes. Eh merde ! Ramuntxo semblait tellement convaincu que j’adhére- rais à 100 % ! Depuis presque un mois maintenant, le culte me paralyse les doigts vengeurs et je ne sais plus que digresser pour ne pas dire trop franchement ma haine. Ma haine de cette médiation entre les mains et la tête, ma haine de la négation de la haine, ma haine de l’idéologie fasciste en pente douce, ma haine de tous les médiateurs de cœur qui s’autoproclament démocrates ou socio ou chrétiens ou libéraux, ma haine de la soumission acceptée, de la soumission entremise, ma haine de la concurrence entreprise, ma haine de mon impuissance à formuler intelligiblement ma haine…

Peut-être ressens-je cette même Haine qui se rallume cycli- quement dans les banlieues de la mégalopole ! Le pire c’est que Fritz Lang aurait, parait-il, toujours renié la «fin» de son film. Cette «fin» par trop visiblement simpliste et moralisatrice (du happy end hollywoodien avant la lettre) qui justifierait tous les moyens de nier l’évidence de la lutte des classes… ça y est, le mot est lâché, je vais encore me faire lyncher… Cette médiation du cœur, martelée au début, martelée au milieu et martelée à la fin de ce cuculte (la colère me fait bégayer des doigts) filmé en contreplongée allégorique pour tordre le cou à toutes les faucilles «proloterriennes»… Cette «fin» là efface toute inter- prétation critique, tout espoir d’explosion émancipatrice, le «il faut que» se réalise par la volonté médiatrice du réalisateur lui-même. Hitler et Goebbels ne s’y sont pas trompés qui, à la sortie d’une projection du film, proposèrent à Fritz Lang de diriger le cinéma allemand, entre temps devenu vociférant. Proposition d’embauche en c.d.i. de débauche pour un Reich de mille ans. Fritz a refusé, il se savait mortel, et s’est enfui pour l’Amérique, le jour même. La médiation n’était plus donc aussi indispensable, il faut croire, ou était-ce trop tard ; le cœur avait désormais impérativement besoin d’un océan entre lui et la tête, son épouse, qui avait déjà rejoint depuis belle lurette la direction du parti nazi ; de par le monde, les mains et les bras se tendaient d’une raideur menaçante pour saluer les vain- queurs annoncés…

Quatre-vingts ans plus tard, c’était il y a un peu plus de quinze jours, au cœur de ma tête pleine de vain, LE film résonnait encore de cette «fin» qui pourrait être celle de l’Histoire et j’avais la très douloureuse impression que plus personne ne comprenait rien à rien. Surtout moi. Comme un cliché d’ex- tralucidité, internet me montra Clichy faisant feu de tout bois, et je n’avais toujours rien écrit de ma haine pour Metropolis. Où donc résidait l’anticipation, dans LE film je veux dire, la pré- monition de cette métaphore de la vraie vie ? Dans LE film, déjà les mêmes grosses ficelles de l’allégorie et du sensationnel, comme au journal de 20 heures quand nous tous, bons cochons de bourgeois précaires et sans le sou, faisons slurp-slurp avec la soupe de Monsieur le ministre de l’Intérieur, et beurk, et encore slurp-slurp, et bravo, et quel courage il y a à dire tout haut ce que pense la bassesse ! Dans la vraie vie, depuis très exac- tement 18 jours, ou 18 ans, ou 18 siècles, la plèbe de nos sociétés explose en émeutes de la faim, émeutes de l’urgence absolue, émeutes de l’absolue précarité, émeutes de la haine absolue. Metropolis aurait pu noyer sa plèbe révoltée pour ne pas croire au miracle de la médiation sociale, mais le caméraman a préféré ouvrir la bonde de l’illusion pour sauver l’humanité ; Sarkozy propose aux caméras de karchériser la «racaille», et nous répondons tous en chœur, slurp-slurp, rallumez la lumière, les braves gens ont peur du noir ! Déjà, il y a quatre-vingts ans, le cinéma inventait la vraie vie, cette vraie vie qui incendie encore aujourd’hui nos voitures dans le poste de télévision. Déjà, il y a quatre-vingts ans, LE cinéma proposait un Sauveur, un médiateur pour sauver cette vraie vie qui se déchire entre riches et pauvres, entre gens d’en haut et gens d’en bas, entre eux et nous… Mais LE cinéma n’a rien su empêcher, Fritz Lang est mort avec ses regrets et nous ne comprenons toujours rien à la vraie vie. Je ne comprends toujours rien, mais au moins je suis convaincu que le pire adviendra de nouveau, que le pire sera irrémédiablement accepté par les majorités silencieuses à Metropolis-sous-Bois. Et, enfin, je réussis à écrire ma haine de la télévision.

23:40 Publié dans Cinéma, politique | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 04 octobre 2005

Gabrielle, tu brûles mon esprit...

Rendez-vous à 10 h 30 ce matin,

devant la bourse du travail,

à Bayonne.

Gabrielle, ♫ tu brûles mon esprit

Ton amour étrangle ♪ ma vie

Et l'enfer, ♫ devient comme un espoir

Car dans tes mains ♪ je meurs chaque soir ♪

Il me parait parfois impossible de me débarrasser d’un air de musique, d'une chanson, d’une rengaine qui se dessine inavou- able sur mes lèvres que je m’efforce de réduire au silence.

Dix ans de chaîne ♪ sans voir le jour ♫ c'était ma peine

♪ forçat de l'amour

Et bonne chance ♫ à celui qui veut ma place ♪

oui ma place ♪

Dix ans de chaîne ♪ sans voir le jour ♪ c'était ma peine

♪ forçat de l'amour

J'ai refusé, ♪ mourir d'amour enchaîné ♫

Heureusement, me dis-je en sortant de la salle de l’Atalante, personne ne sait lire sur les lèvres ici… et je suis tout aussi heu- reusement seul à entendre Johnny Hallyday chanter à tue-tête, heureusement tout seul à habiter dans ma tête. Dans mes mo- ments de paranoïa les plus intenses, j’imagine que tous les mal- faisants se sont coalisés pour greffer des micros sous mon crâ- ne et il est désormais trop tard pour que je me mue en kami- kaze… Je vais m’arrêter au comptoir. De toutes façons, à la sortie d’un film, c’est quasiment obligatoire… Oui, une bonne bière, de toutes façons, ça ne peut me faire que du bien dans mon état. Comment vais-je pouvoir leur dire ce que j’en ai pensé de ce film, comment leur avouer la panique dans mon esprit, euh… le «désarroi de classe» qui me bouleverse les neu- rones barricadés sous le sang impur et tralali et tralala Dix ans de chaîne ♫ Que dis-je ? Vingt-cinq ans au moins ! Comment avouer que j’ai été happé par cette histoire de grands bour- geois, de très grands bourgeois même ? Kidnappé par une bande désarmante, de face et même pas vraiment par surprise, je suis resté tout du long agrippé à mon confortable fauteuil du premier rang, tout seul face à l’ennemi, en plein milieu de mon champ de bataille. Subjugué par la haine qu’ils m’inspireront toujours, les bourgeois, les petits, les moyens et même les très grands. Subverti dans mes certitudes tout comme dans ce mépris que je brandis en guise de légitime défiance. Ça pulse grave au milieu de toutes mes circonvolutions. Une bande d’images à plat et même pas toujours en couleurs aura suffi. Patrice Chéreau, Isabelle Huppert, Pascal Greggory et Claudia Coli : j’ai rarement été autant dérangé que par cette impression de lutte des classes dans un boudoir. Et le pire, c’est que, là, je suis à peu près convaincu d’être le seul à avoir eu cette lecture du film. Une Lao Bia me parait tout aussi adéquate qu’équitable pour me redonner une contenance et faire taire Johnny. Com- ment leur dire… six spectateurs se sont arrêtés comme moi… j’ai trop envie d’en parler, trop envie d’en profiter pour jouer avec le douce pelote du lien social qui s’enroule autour de ce si chaleureux comptoir de la Taverne, trop besoin de parler en cherchant mes mots pour réordonner mes pensées en vrac, comment ne pas paraître trop ceci ou trop cela tout en m’ef- forçant de ne pas garder la pelote pour moi seul ? Eh bien, je ne saurai jamais être autrement, c’est à craindre, je serai donc trop ceci ou trop cela ou trop de tout… on me sourit poliment, alors je demeure dans les clous et je me les fourre dans les yeux pour essuyer mes larmes d’impuissance… Ma «luette des classes» je la garde dans ma bouche, pour la faire rire, ma voisine, pour dédramatiser l’incompréhensible, et mon instinct du rebond me dicte une image qui fait aussi sourire sa copine, j’imagine la sublime Isabelle Huppert, le belle Gabrielle, la très belle et la très intelligente très grande bourgeoise toute habillée de noir, son visage opalin sous un voile noir aussi mais translu- cide, et sur son corsage, un carré rouge avec trois lettres blanches : CGT. Je l’imagine en pasionaria cégétiste, nous en- voûtant avec sa voix chuchotée… chut, ♪ c’est la lutte finale ♫, je n’ai plus les slogans en tête mais, bref, Isabelle Huppert nous ordonne de participer à la manif de ce mardi matin, ♪ groupons-nous et demain ♫ à Bayonne ♪ l’Internationale sera le genre humain ♫. Maintenant ce sont carrément les chœurs de l’Armée rouge et noire derrière mes yeux exorbités par la passion. Nous serons dix milles pour l’applaudir, de quoi remplir cent salles de cinéma, dans la rue. Villepin tu peux trembler, tes CGR la CGT n’en veut plus, bientôt il ne te restera plus que le sanctuaire helvète pour transgéniser les pop-corn externalisables ! Cela fait maintenant quelques semaines que j’essaie de me convaincre que la vie c’est du cinéma, à tous les temps de la conjugaison des humanités et des barbaries, la vie se met en scène et parfois c’est vraiment très beau… même si ça fait très mal. Et puis le théâtre aussi c’est du cinéma, je dis ça spécialement pour toutes celles et tous ceux qui campent sur leurs certitudes cinéphiliques, Patrice Chéreau est un grand, un grand cinéaste.

08:55 Publié dans Cinéma, digression, manifs | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 septembre 2005

Désentubage en vidéo-projection

Le télextincteur de poche

enfin disponible !

Il y a déjà plus de trente ans, avec l’an 01, Gébé nous incitait à jeter nos télévisions par la fenêtre, à l’é- poque où il n’y avait encore aucu- ne chaîne privée en France, à l’é- poque où la téléréalité n’était même pas imaginable, à l’époque où Char- lie Hebdo dérangeait réellement les tenants de l’ordre capitaliste établi. Depuis, les chaînes privées se sont multipliées de façon exponentielle, l’ internet règne en intermaître abso- lu, Philippe Val a recyclé Charlie, mais certains écrans de cinéma demeurent résistants. Résis- tants à l’occupation de la pensée unique. À partir du mercredi 21 septembre, l’Autre cinéma organise un Tir Nourri sur la Télé (TNT) à Bayonne.

Il y a déjà plus de trente ans, avec l’an 01, Gébé nous incitait à jeter nos télévisions par la fenêtre, à l’é- poque où il n’y avait encore aucu- ne chaîne privée en France, à l’é- poque où la téléréalité n’était même pas imaginable, à l’époque où Char- lie Hebdo dérangeait réellement les tenants de l’ordre capitaliste établi. Depuis, les chaînes privées se sont multipliées de façon exponentielle, l’ internet règne en intermaître abso- lu, Philippe Val a recyclé Charlie, mais certains écrans de cinéma demeurent résistants. Résis- tants à l’occupation de la pensée unique. À partir du mercredi 21 septembre, l’Autre cinéma organise un Tir Nourri sur la Télé (TNT) à Bayonne.

Les temps ont changé, tout de même. Désormais, il n’est plus question de se débarrasser des postes de télévision de façon provocatrice en les détruisant à coups de masse, par exemple, et ce n’est pas seulement une question de mode. L’idée pa- raîtrait aujourd’hui inconcevable. Oui, casser un poste de télé- vision, ça ne fait plus sourire personne… limite si la simple formulation de cette proposition ne me ferait pas encourir le bagne ou le bannissement. Bref, on a beau avoir un esprit cri- tique, s’évertuer à analyser toutes les ficelles de la manipu- lation, de l’entubage médiatique, pour les dénouer, pour éviter l’étranglement de la pensée, c’est le sentiment d’impuissance qui reprendra chaque fois le dessus et émoussera, malheureu- sement, très vite nos velléités de résistance. Bien sûr, certains irréductibles sommes toujours convaincus de la nécessité de saboter cet outil majeur de l’adversaire qu’est la télévision et nous ne sommes pas prêts de renoncer.  Mais comment ? Comment saboter sans encourir la lapidation sociale et politique (voire culturelle) ? Je ne sais plus qui di- sait qu’il y faudrait de l’humour et une rigueur certaine de la pensée (Bourdieu peut-être, je sais plus), mais il a plus que jamais raison. La rigueur, l’analyse, les résistants se sont dotés depuis quelque temps déjà d’instruments efficaces, depuis Acrimed, jusqu’à Zaléa, en passant par PLPL, CQFD ou Rézo.net. Mais l’humour ? Cet humour qui produit tant d’énergie en réinventant cha- que jour une combativité ressour- cée, cet humour qu’on aurait cru disparu, définitivement recyclé avec Charlie et les Guignols, eh bien, il ressurgit (je l’avais juste perdu de vue pendant quelques années de désillusions forcées), ouf, dans le dernier sujet traité par le Désentubages Cathodiques que j’ai revu hier, en version augmentée. Le titre générique de cette série de documentaires résistants n’est pas du tout usurpé, je tiens à en témoigner ici. Zaléa Tv c’est de la dynamite ! Boum, ça va zapper en noir sur Bayonne. Tous à vos «tivibigoneurs*» !

Mais comment ? Comment saboter sans encourir la lapidation sociale et politique (voire culturelle) ? Je ne sais plus qui di- sait qu’il y faudrait de l’humour et une rigueur certaine de la pensée (Bourdieu peut-être, je sais plus), mais il a plus que jamais raison. La rigueur, l’analyse, les résistants se sont dotés depuis quelque temps déjà d’instruments efficaces, depuis Acrimed, jusqu’à Zaléa, en passant par PLPL, CQFD ou Rézo.net. Mais l’humour ? Cet humour qui produit tant d’énergie en réinventant cha- que jour une combativité ressour- cée, cet humour qu’on aurait cru disparu, définitivement recyclé avec Charlie et les Guignols, eh bien, il ressurgit (je l’avais juste perdu de vue pendant quelques années de désillusions forcées), ouf, dans le dernier sujet traité par le Désentubages Cathodiques que j’ai revu hier, en version augmentée. Le titre générique de cette série de documentaires résistants n’est pas du tout usurpé, je tiens à en témoigner ici. Zaléa Tv c’est de la dynamite ! Boum, ça va zapper en noir sur Bayonne. Tous à vos «tivibigoneurs*» !

* cliquez sur l'affiche explosive et commandez votre "tivibigo- neur" (télextincteur) auprès de : Zaléa Tv - BP 50 - 75921 Paris cedex

18:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 21 septembre 2005

Umberto D. à l'Autre cinéma

Plus que quatre séances de programmées pour voir à l’Autre cinéma l’inoubliable chef d’œuvre de Vittorio de Sica, tari-tara, Umberto D. Taritari-tara, éteignez votre ordinateur et courrez donc jusqu’au 3, quai de l’Amiral Sala à Bayonne afin de retirer vos billets pour demain à 15 h 15, tari-tara, ou pour vendredi à 18 h 45, tari-tara, ou dimanche à 17 h, ou alors, taritari- taritari-taratata, dernier carat, lundi à 18 h 45. Tari-tara, qu’on se le dise !

Voilà presque un an maintenant que l’ouverture de deux salles supplémentaires sur les bords de l’Adour aura permis à mon directeur de cinéma préféré de programmer un cycle perma- nent de films «rétro» d’exception tout ce qu’il y a de plus cul- turelle. Il m’a ainsi permis de découvrir ou redécouvrir des dizaines de films plus mythiques et magiques les uns que les autres ; j’en cite juste quelques uns en vrac, je n’ai pas la mé- moire des titres, désolé : Seuls sont les indomptés, La horde sauvage, La (si jolie) fille à la valise, Un tramway nommé désir, et tout plein d’et caetera en version originale, of course... J’aurais trois bras que je m’en ferais pousser un quatrième pour applaudir plus fort encore à son heureuse initiative. Mais force est de constater que le public enthousiaste qui a répondu durant ces derniers mois à cette unique invitation cinéphilique sur la Côte basque ou le sud des Landes n’aura jamais dépassé les deux cent spectateurs (souvent moins) par film sur une pro- grammation moyenne de dix séances. Sans me désespérer tout à fait, je dois avouer que cette triste comptabilité me désole chaque fois davantage car, malgré l’efficience avérée du bou- che à oreille, les esgourdes réceptacles de bonnes paroles sem- blent souffrir d’occlusion en ces temps de multiplication expo- nentielle de la proposition en nombre de salles de cinéma au mètre carré. En clair ça me fout les boules de devoir regretter, à la fin de chaque gazette mensuelle, que, une fois de plus, le public soit passé à côté des plus beaux, des films essentiels de la sélection ramuntxesque. Alors là (ça sera aussi un test sur l’ «efficacité» de mes notes cinéphiliques), je me suis donc inter- dit de faire le moindre commentaire impressionniste à propos du néoréalisme italien, de la nostalgie d’une lutte des classes en noir et blanc sur fond d’infortune permanente, pas le moindre mot sur la beauté des images, la justesse des interprétations, ce petit bonhomme tout gris et sans illusion avec son chien sau- tillant d’amour animal pour l’humanité, Flik il cane, je ne conte- rai aucune bribe de ces pavés de bonnes intentions qui se jet- tent inexorablement dans la gueule de l’enfer économique, motus, et surtout pas ce plan inoubliable où… non, je ne dirai rien de la douceur qui habite le spectateur à la sortie de la salle Ezeiza quand il rencontre le sourire de Mahénina, de Bruno, de Muriel, de Borja ou d’Ann, depuis sa caisse, et répond en sou- riant au «c’était bien ?» esquissé par cette même curiosité qui anime ici, en ce lieu, tout un chacun pour le tout et le chacun. «Oui, c’était bien !»… Je n’écrirai pas un mot de plus sur Umberto D. Allez le voir, vite, tari-tara, passez de l’autre côté de l’écran qui cache la vraie vie, la vraie vie c’est du cinéma ! Tatata.

PS. Afin d’illustrer cette note un peu originalement j’ai choisi de publier ici un premier dessin de Maddi (que j’ai dû «tanner» durant des mois pour qu’elle accepte enfin de s’afficher sur mon si joli blog tout bleu) qui a tout autant pleuré (voire plus, c’est une fille, hein) que moi quand Flik il cane, en si gentil petit chien savant, s‘est mis à mendier pour Umberto son maitre… Non, ce n’est pas à cette scène que l’on pleure le plus q :o)

12:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 17 septembre 2005

«Mieux vaut le paradis dans la tête que l'enfer que nous vivons»

Le paradis c'est la mort

Un bus de la plus grande compagnie au monde, la coopérative Egged Bus, roule sur un boulevard du front de mer à Tel Aviv. Le flot de circulation semble des plus fluides. Aucune tension particulière n’est décelable. Le chauffeur s’arrête à une station pour prendre en charge plusieurs nouveaux passagers, dont no- tre héros, un jeune homme, brun, bronzé, plutôt beau. Il est plutôt très chic dans son costume sombre, notre bel héros, sa chemise blanche et sa cravate laissent imaginer qu’il se rend au mariage d’un cousin ou d’un ancien copain de collège. à moins qu’il n’ait rendez-vous pour la première fois chez les parents de sa bien aimée. Saëd. Il se laisse choir sur le premier fauteuil qu’il trouve libre, comme épuisé par une course dans les rues d’une grande ville étrangère pour lui. Comme s’il avait dû courir les soixante kilomètres qui séparent l’enfer palestinien de Ramallah de cette paradisiaque station balnéaire israélienne. Le bus est quasiment plein, plein de jeunes gens, filles et garçons du même âge, essentiellement des conscrits qui s’interpellent joyeusement l’un l’autre, manifestement fiers de porter l’uni- forme de Tsahal. Peut-être notre héros est-il en permission, ses cheveux sont coupés très courts aussi, malgré son costume ci- vile, il ne dépareille nullement… à moins que la conscience ex- trême de sa mission ne l’ait déjà rendu invisible. Personne ne le remarque, personne ne s’est aperçu de son air taciturne, per- sonne n’a reconnu en lui l’ennemi, le kamikaze, personne n’a vu ses yeux de mort, déjà tournés vers le vide, vers l’absence, vers la disparition. Seule la caméra s’intéresse à lui et zoome progressivement sur ses yeux fixes, son regard panavisionné censé nous montrer enfin l’image du paradis instantané. Les voix jeunes et enjouées des autres passagers sont peu à peu effacées par l’intensité de ces yeux noirs qui feront tout à coup se blanchir l’écran du cinéma et se taire tous les chants de la vie. Plus aucun son, c’est comme si la pellicule s’était coupée net pour démontrer que la mort ce n’est pas l’enfer que l’on prétend, l’enfer que l’on est habitué à voir sur nos écrans de télévision après ces explosions médiatiques de la violence et de la peur au quotidien. Aucune tâche de sang, le projecteur qui continue à tourner éclaire la blancheur éblouissante de l’écran inventant ainsi la seule image montrable, celle du paradis qui dit que tout est fini, que tout est mort, désormais. Plus aucun son, pas le moindre cri de douleur, les morts ne râlent pas dans leur paradis. Tous les morts se mélangent dans le vide absolu…

Le film de Hanny Abu-Assad m’aura coupé le souffle infiniment, avec ses dernières images du vide après la vie, il a su me montrer ce que personne avant lui n’avait osé regarder en fa- ce, la mort au fond des yeux d’un jeune Palestinien désespéré de survivre sans le moindre espoir. «Mieux vaut le paradis dans la tête que l’enfer que nous vivons», répondent en échos vengeurs les dizaines de milliers de Khaled de Palestine, d’Iraq, d’Afghanistan, de Tchétchénie ou d’ailleurs… et, en l’occurrence, le paradis, c’est la mort. Quelle réponse donner à ce dilemme suicidaire pour tout un peuple spolié de sa terre, peuple désor- mais martyrisé par le plus martyrisé de tous les peuples de l’histoire ? Je ne sais pas, je n’ai aucun début de réponse défini- tive. Je veux juste persister à m’agripper aux bribes de certitu- des qu’il me reste : seul l’espoir peut lutter contre le désespoir, seule la vie peut l’emporter sur la mort, seule l’entraide et la solidarité peuvent faire tomber les murs, seule la justice peut vaincre l’oppression. Une victime n’aura jamais aucune légiti- mité à se transformer en bourreau. Le paradis n’existe pas plus pour les victimes que l’enfer pour les bourreaux.

20:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0)