« 2005-05 | Page d'accueil

| 2005-07 »

jeudi, 30 juin 2005

Decazeville fête toutes les langues :

C’est si joli un Mescladis !

Tous les feux de la St Jean se sont réunis pour enflammer le ciel de Decazeville en cet après-midi de la fête des langues 2005. Nos feux de la St Jean à nous, à Hazparne, à Donibane, les feux que nous avons chargés dans notre convoi d’amitié jusqu’à Mois- sac pour y mettre aussi le feu à l’été au milieu de la nuit du 24… chez Bernadette et Serge. Ce samedi 25 juin, chez David, chez Franck, Chez Dominique et Jean-François, chez Christophe, chez Aldo et chez Robert, chez Benoît et Lili et chez Xabi aussi, tout le ciel de l’Aveyron est repeint en bleu pour nous accueillir, nous les Basques déjà habités depuis plus de 10 000 ans par l’esprit du Mescladis.

Nous voici à nouveau invités à nous ressourcer, pour la quatri- ème année consécutive, au pays du cœur du cœur, Decaze, la capitale du Mescladis, à l’ombre chaleureuse des humains qui marchent debout, qui chantent dans toutes les langues du mé- tissage et qui nous sourient parce qu’ils sont fiers, et qui sont fiers parce que nous leur sourions sous la chaleur. Combien ? Trente-sept degrés à l’ombre ? Quelle ombre ? Ici pas la moin- dre ombre qui ne soit humaine et vivante, la température de cette ombre du Mescladis c’est celle des corps réunis pour s’em- mêler, se mélanger les langues…

À cinq heures de l’après-midi, je ne suis pas dans le poème de Garcia Lorca, il n’est jamais partout en même temps la même heure, la jeune femme au fichu fleuri me sourit furtivement, ses mains travaillent mécaniquement une pâte épaisse et blanche. Elle est Kurde, tout du moins s’active-t-elle sur le stand kurde à fabriquer comme à la chaîne des sortes de talos. Ce soir nous aurons une «terrible» concurrence me dis-je en poursuivant mon tour de «reporter-photographe» sur la place. Je n’ai pas osé m’approcher, pas osé leur parler, j’ai pris la photo d’un peu trop loin encore trop intimidé par la chaleur du Mescladis ; je n’ai pas osé aller aux nouvelles, faire connaissance, au moins me pré- senter… nous le ferons un peu plus tard à l’initiative de Xabi en distribuant notre cageot de cerises de Moissac à tous les parti- cipants que nous irons visiter sur leurs stands. Ça sera une ini- tiative unanimement appréciée, à chaque fois on nous deman- dera si il s’agit bien de cerises d’Itxassou et nous répondrons chaque fois par un petit sourire gêné que non, que nous ne pou- vions pas, trop loin, la chaleur, le transport, tout ça… Peu im- porte l’explication, tout le monde ne retiendra que le goût sucré des cerises, l’échange des sourires, l’énergie et la franchise par- tagée des poignées de mains.

Quelques pas plus loin, je prends un peu de recul pour mettre le soleil hors cadre. Les photos des stands arabophones et portu- gais seront inexploitables à cause du contre-jour. L’anglais pire encore. Je m’improvise bien piètrement « reporter »…

Face aux jolies petites Italiennes, là c’est encore ma timidité maladive. Enfin, je dis Italiennes mais leurs cartes d’identité cla- ment très certainement leur citoyenneté française, leur naissan- ce à Decazeville dans l’Aveyron ou dans la région. D’ailleurs, elles ne parlent pas l’italien, comprennent juste quelques mots mais connaissent par coeur les chansons traditionnelles. Ce sont leurs mères ou leurs grands-mères qui sont nées en Italie, qui parlent encore italien entre elles. Elles sont assises au fond du stand, alors je m’enhardis quelque peu. Leur mélodieuse langue des Pouilles me fait des papouilles au creux de la trompe d’Eus- tache et, clic-clac, c’est dans la boîte. Mince, juste elles ont tourné le dos, le petit drapeau masque la Mama, et puis surtout je ne sais pas mettre le son sur ce si joli blog tout bleu qui de- meure tristement muet.

Mille et une ombres

en pleine lumière

Il faut que je presse le pas, mon «commando» m’attend à la buvette. Leurs longues ombres impatientes me font des signes de loin. Un instant, devant le chapiteau des organisateurs, j’hé- site à participer au forum, un débat passionné sur la pluralité des langues que je prends en cours et puis que je déserte tout aussitôt. Je m’en veux déjà. L’année prochaine je me préparerai mieux. Je m’y engage solennellement. Je promets aux uns et aux autres, mais là je ne suis pas prêt, je ne sais pas improviser à l’oral, le sujet me passionne, bien évidemment, la situation diglossique en Pays basque, la part essentielle de la langue dans la transmission de la culture, tout ça, je suis convaincu que nous avons tous des ombres différentes et la que la langue est l’om- bre indissociable de notre culture. Hasard de ma visite des stands, je passe juste devant celui de l’espéranto au moment où je me fais ces réflexions. Clic-clac, je les ai mis dans la boîte. Ils sont un peu tristes, je trouve, à vouloir inventer une novlangue, une ombre unique pour tous. La magie du corps culturel c’est qu’il peut multiplier les ombres, presque jusqu’à l’infini, pour enrichir la culture dans la diversité qui lui donne vie et sens. Oui, l’année prochaine, c’est promis. Au nom du «commando» des Basques, je préparerai une intervention pour participer à cette théorisation de l’esprit du Mescladis. Sauf à perdre définitive- ment la mémoire, je ne peux oublier un tel engagement !…

J’allonge encore le pas… Je n’oublierai pas non plus de prendre une casquette. D’une année sur l’autre, parait-il, il y a de moins en moins de platanes. Les derniers rescapés sur la place aux voitures ont déjà signé leur arrêt de mort dans le goudron fondu : un instant j’ai pourtant songé à pétitionner pour les sau- ver. Mais la nuit, quand elle viendra enfin pour faire se mêler toutes les ombres dans la fête musicale du Mescladis, je ren- contrerai Jean-Claude et la pétition, je la signerai, au moins virtuellement, un million de fois, pour réinventer des arbres de vie là où les racines plongent leurs doigts impatients dans les verres d’anisade, pour trinquer et trinquer encore. François, Alberto, Ginette, range ton portefeuille c’est la mienne. Je dois faire chauffer la poêle, la plancha est déjà chaude, Marie s’active aux talos, ils m’attendent, Jean-Luc fait patienter les affamés, Xabi confie à Maddi la responsabilité de notre stand culturel, en nocturne. Le «commando» est au complet, chacun à son poste, sur tous les fronts à la fois. Le feu est dans nos cœurs. Le feu. La joie dans nos veines. Cette année nous avons amené un très bon rouge bio de Navarre. Mille fois j’ai dû répéter son nom en langue basque. Mille fois on a dû, toute la nuit, me le traduire dans toutes les langues du Mescladis. Mille fois on a trinqué. Et là je ne me souviens plus de son nom… Les filles ont dansé à s’en casser les jambes, les garçons ont chanté à s’en déchirer la voix, tous les talos ont été mangés.

L’an prochain, promis, je ne renâclerai pas pour que nous ame- nions davantage de matériel. Nous amènerons davantage de li- vres, davantage de tee-shirts et des casquettes aussi, et des briquets aussi, plein de briquets différents avec plein de flammes dedans, nous amènerons aussi cent talos de plus et dix bou- teilles de txakoli, et du patxaran, et nous ramènerons dans nos mains et dans nos lèvres la même amitié encore renforcée par la joie de retrouver, plus chaleureux que jamais, nos amis du Mescladis.

Le plébéien de toutes les couleurs

21:20 Publié dans copinage | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 28 juin 2005

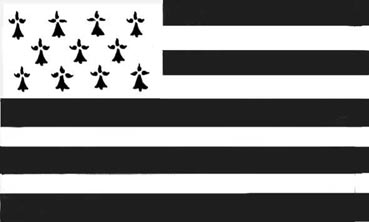

Breizh Euskal Herria*

Ils ont des chapeaux ronds

Vive la castagne !

Ils ont des chapeaux ronds

A bas les matons !

Quel âge avais-je quand je chantais cette rengaine dont, je le parierais, vous aussi, maintenant, de toute la journée, vous au- rez du mal à vous défaire ? Dix ans ? Douze ans ? Avec le recul et en tentant de me re-figurer du plus précisément que je peux ma conscience de l’époque et la culture rebelle qui pouvait être la mienne, au tout début des années 70, il m’étonne tout de même beaucoup que j’aie pu réellement comprendre ce que je chantais. Parce que je comprenais ce que je chantais, ça j’en suis certain ! Quoique ne connaissant absolument personne ni dans ma famille ni dans le voisinage qui fut allé en prison, je savais pertinemment ce qu’était un « maton » et je puis même affirmer que, dès ma prime enfance, le nom de la «Villa chagrin» m’était familier.

Ils ont des chapeaux ronds

A bas les cur’tons !

Ça aussi je le chantais, vers le même âge, mais encore plus souvent à tue-tête. Je devais même carrément le crier, le hur- ler, je me connais, mes colères comme mes passions, j’ai be- soin de les cracher à la face de l’humanité toute entière, tout du moins je me figurais pouvoir le faire au quartier Fargeot. Tout fier d’avoir enfin compris que les curés c’était les méchants, ce «cur’tons» je le criais chaque fois à m’en faire péter les cordes vocales. Treize ans pas douze, je devais avoir treize ans.

Ils ont des chapeaux ronds

A bas les Bretons !

Ça aussi je l’ai chanté. Et je ne comprends toujours pas pour- quoi tellement, les Bretons, la Bretagne, tout du moins le nom de Bretagne et puis, pas les chapeaux ronds mais les coiffes, les hautes coiffes de dentelle des vieilles Bretonnes faisaient partie de mon décors. C’est con un gosse ! Le pire c’est que j’avais vu, pendant des années, tous les mercredi, le gwen-ha-du au mur de la salle à manger de mon copain Jean-Michel avant même que d’imaginer l’existence de l’ikurrina. Au quartier Fargeot, au moins la moitié des femmes travaillant dans les conserveries de poissons étaient venues de Bretagne. Et puis les Portugaises, moins nombreuses que les Bretonnes, on disait aussi Bigou- dènes, mais une colonie conséquente tout de même. Et puis les frontalières, celles qu’on appelait les Espagnoles, celles qui tra- versaient la frontière à Irun tous les jours pour aller travailler, gagner leurs pesetas, à mobylette ou en train, combien étaient-elles ? Leur nombre fluctuait vraiment beaucoup, si je me sou- viens bien, suivant les époques sans que je ne comprenne jamais pourquoi, ni ne me pose la question, d’ailleurs. Mais elles pouvaient être vraiment très nombreuses, souvent même les plus nombreuses. Il y avait même certaines conserveries où le personnel de la chaîne était exclusivement constitué de fronta- lières, chez Arcoès si je me souviens bien. Je ne suis pas sûr. Ma mère, elle, travaillait chez le maire, le maire de St Jean de Luz je veux dire. A SO.LU.CO il y avait nettement plus de Bas- ques qu’ailleurs, on disait Basquaises à l’époque, mais elles n’é- taient vraiment pas très nombreuses. On n’entendait pas beau- coup parler basque à la sortie de l’usine de ma mère quand j’al- lais la chercher à la fin de son travail. Une petite poignée de fil- les de la campagne comme elle, venues d’Ascain, St Pée sur Nivelle, Urrugne, parce qu’elles s’étaient mariées à la ville, comme on disait encore au début des années 70, parfois même avec des Bretons, des pêcheurs, dans tous les sens du terme probablement et du coup devenaient pécheresses.

Ils ont des chapeaux ronds

Et moi un béret à la con !

Ma mère, elle, je le jure, n’aura jamais encouru l’excommunica- tion. D’ailleurs, grâce à la puissance de sa foi je peux me van- ter, à la face du monde, d’être aussi basque que le meilleur des ardi gasna, 100 % basque. Bon, les Bretons sont fiers aussi, et têtus, alors… «Ils ont des chapeaux ronds, vive la castagne, ils ont des chapeaux ronds, à bas les Bretons», étrange rengaine qui me sonne douloureusement au lendemain de la clôture de ce procès à Paris. Le procès de la «solidarité» entre Basques et Bretons, et vice versa. Entre 2 et 20 ans de prison pour les 14 co-inculpés dans l’affaire dite de Pléven. Vingt ans de prison pour un vol d'explosifs, no coment. Je n’en étais pas, des co-inculpés, des co-condamnés je veux dire. J'en bégaie. Jean-Michel, «vive la castagne !», il n'en était pas non plus. J'aurais reconnu son nom dans les journaux, c'est sûr. Qu’est-il devenu, d’ailleurs, Jean-Michel ? Plus tard, adulte, jeune adulte, il était devenu boulanger, il travaillait de nuit, beaucoup, trop. Il se faisait exploiter que c’est pas croyable ! «à bas les Bretons !» Cette rengaine à la con, c’était nos aînés qui devaient la chanter et qui nous l’ont transmise. Jusqu’au début des années 60, au quartier Fargeot il y avait deux bals les samedis soirs. Le bal des xuri et le bal des gorri, ça se mélange pas les blancs et les rouges. Et si ça se rencontre, forcément, c’est la castagne… Vive les Bretons ! Vive la castagne ! Au quartier Fargeot aussi, fils de Basques et fils de Bretons, nous avons traversé des océans ensemble, nous avons rêvé ensemble, de jolis rêves en vert et rouge et en noir aussi, «ils ont des chapeaux ronds, à bas les matons !»

Le plébéien bleu

* Bretagne Pays basque

08:15 Publié dans digression, politique | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 21 juin 2005

La Horde Sauvage

Je vais tuer Butch Cassidy

Butch Cassidy dirigea le Wild Bunch au moins jusqu’à l’été 1901 durant lequel eut lieu la dernière attaque de train qui leur est attribuée... Butch Cassidy et le Kid. Billy the Kid. Non, pas Billy, ce n'est pas le même, je confonds, tout se mélange dans mon esprit. Avec Butch Cassidy c'était Sundance Kid. Ouais, Sundance. Je me souviens de Cassidy, pas de Sundance, ce nom de Butch Cassidy résonne encore étrangement… comme tous ces noms expectorés, chiques épaisses et noires du fin fond de la mémoire mythologique du western, crachoir en or de l’histoire conquérante. Histoire des fondateurs de l’Amérique de nos Maîtres du monde. Crachoir en or, western cracheur de balles aux calibres faiseurs d’immortalité. Ouais, au chapitre de l'universalité, le western c’est aussi un genre cinématogra- phique, désormais marque déposée entre MacDo et PizzaHunt. Un genre pour lequel je n’ai jamais été franchement initié, même si mon premier vrai jouet d’enfant fut une panoplie de Davy Crockett. Un genre que j’ignorais par dépit, quasiment, jusqu’à découvrir Seuls sont les Indomptés, réputé être le western crépusculaire par excellence.

Butch Cassidy dirigea le Wild Bunch au moins jusqu’à l’été 1901 durant lequel eut lieu la dernière attaque de train qui leur est attribuée... Butch Cassidy et le Kid. Billy the Kid. Non, pas Billy, ce n'est pas le même, je confonds, tout se mélange dans mon esprit. Avec Butch Cassidy c'était Sundance Kid. Ouais, Sundance. Je me souviens de Cassidy, pas de Sundance, ce nom de Butch Cassidy résonne encore étrangement… comme tous ces noms expectorés, chiques épaisses et noires du fin fond de la mémoire mythologique du western, crachoir en or de l’histoire conquérante. Histoire des fondateurs de l’Amérique de nos Maîtres du monde. Crachoir en or, western cracheur de balles aux calibres faiseurs d’immortalité. Ouais, au chapitre de l'universalité, le western c’est aussi un genre cinématogra- phique, désormais marque déposée entre MacDo et PizzaHunt. Un genre pour lequel je n’ai jamais été franchement initié, même si mon premier vrai jouet d’enfant fut une panoplie de Davy Crockett. Un genre que j’ignorais par dépit, quasiment, jusqu’à découvrir Seuls sont les Indomptés, réputé être le western crépusculaire par excellence.

Butch Cassidy, ouais. Gosse, il me semble que j’avais toujours ou pres- que ce nom à la bouche. Tout seul dans ma chambre, ou rêvant au bord de la Nivelle, je me répétais à l’infini ces deux mots en tentant d’adopter du mieux qu’il me sem- blait le plus western des accents américains. Butch Cassidy, bang-bang ! Butch bang ! Cassidy, bang-bang ! Butch Cassidy, le Vrai, l’Unique, eh bien, je n’avais pas la moindre idée de qui il avait pu être en réalité. Je crois ne m’être jamais posé la question de son existence réelle ou imaginaire. Un héros qui fait bang-bang, c’est forcément mort, même si, finalement, le statut de héros le rend quelque part immortel. Et qu’il soit mort, probablement que ça me rassurait. Quoique, les enfants, hein, même après une vraie fusillade, bang-bang, ça peut recommencer à jouer à Butch Cassidy et le Kid. Le jeu ça sera toujours plus amusant que la réalité,  même si la réalité est de temps en temps un million de fois plus violente que notre cruauté enfantine, il me sem- ble. Tout du moins il devait me sem- bler quelque chose dans le genre à l’époque de ma conquête de l’ouest à moi. Maintenant il m’arrive encore de penser comme un enfant cruel et victorieux, bang-bang, mais plus tous les jours. De plus en plus rarement, même. En fait, je penserais plutôt de plus en plus souvent exactement le contraire… Quoiqu’il en soit, on ne traumatise pas un gosse aussi facilement qu’un adulte.

même si la réalité est de temps en temps un million de fois plus violente que notre cruauté enfantine, il me sem- ble. Tout du moins il devait me sem- bler quelque chose dans le genre à l’époque de ma conquête de l’ouest à moi. Maintenant il m’arrive encore de penser comme un enfant cruel et victorieux, bang-bang, mais plus tous les jours. De plus en plus rarement, même. En fait, je penserais plutôt de plus en plus souvent exactement le contraire… Quoiqu’il en soit, on ne traumatise pas un gosse aussi facilement qu’un adulte.

La Horde Sauvage, le film de Sam Peckinpah, s’inspire directe- ment de cette histoire mythologique-là, l’histoire de la Wild Bunch, l’histoire de cette violence inouïe de l'anarchisme des grands espaces dont l’Amérique des vainqueurs s’est bricolé un panthéon cinématographique à grands coups de bang-bang… Les bang-bang-bang des vainqueurs sauront toujours recycler à leur bénéfice le nostalgique bang-bang des indomptés.

Sam Peckinpah, marrant ça, comme au bon vieux temps, ces trois sylla- bes font bang-bang dans ma bou- che. Depuis que j’ai vu, il y a quel- ques jours à peine pour la première fois cet anti-western culte, bang-bang, The Wild Bunch, bang-bang-bang, Sam Peckinpah m’est devenu si familier que je me sens maintenant capable de m’en aller faire mon lonesome cowboy pour reconquérir… ma propre humanité.

Sam Peckinpah, marrant ça, comme au bon vieux temps, ces trois sylla- bes font bang-bang dans ma bou- che. Depuis que j’ai vu, il y a quel- ques jours à peine pour la première fois cet anti-western culte, bang-bang, The Wild Bunch, bang-bang-bang, Sam Peckinpah m’est devenu si familier que je me sens maintenant capable de m’en aller faire mon lonesome cowboy pour reconquérir… ma propre humanité.  Je ne suis plus l’enfant qui a besoin de se construire, les mythes ne seront désormais à mes yeux plus jamais autre chose que des mythes. Même fondateurs, ces bang-bang, ces mythes tonitruants ne sont que les pires des men- songes qui se racontent dans les livres d’écoles. Histoire des brutes et des assassins en l’occurrence. Histoire des plus rustres soudards qu’ait inventés l’humanité. Bang-bang-bang. Merci et bravo Monsieur Sam Peckinpah, votre film est le plus beau, le plus fort et le plus cinémascope que j’ai jamais vu !

Je ne suis plus l’enfant qui a besoin de se construire, les mythes ne seront désormais à mes yeux plus jamais autre chose que des mythes. Même fondateurs, ces bang-bang, ces mythes tonitruants ne sont que les pires des men- songes qui se racontent dans les livres d’écoles. Histoire des brutes et des assassins en l’occurrence. Histoire des plus rustres soudards qu’ait inventés l’humanité. Bang-bang-bang. Merci et bravo Monsieur Sam Peckinpah, votre film est le plus beau, le plus fort et le plus cinémascope que j’ai jamais vu !

Robinson Crusoé

De The Wild Bunch à

The Weather Underground

Soixante-neuf, année tectonique. Alors que le monde entier semble vouloir se mobiliser pour dénoncer l’impérialisme yan- kee, après une décennie d’enlisement extrême-oriental, le Pré- sident Nixon décide de renforcer de façon exponentielle l’intervention états-unienne au Vietnam. De New York à Los Angeles, de Washington à Chicago, la contestation estudiantine s’organise, le Non à la guerre rassemble des centaines de milliers de jeunes Américains. Blancs de la middle-class cons- cientisés par les protest-songs et jeunes ouvriers noirs, sous-payés ou chômeurs, toutes couleurs confondues dans une même condamnation des crimes contre l’humanité perpétrés par les G.I.’s de la bannière étoilée, la jeunesse américaine rue dans les brancards. Face au mépris avec lequel Nixon leur répond, la radicalisation de cette jeunesse éclairée semble inévitable. Soixante-neuf, plus besoin de météorologues pour nous dire d’où vient le vent. De la répression des manifestations, en solidarité avec le combat des Noirs, de Martin Luther King aux Blacks Panthers, dans l’euphorie libertaire et rock de Woodstock se forment les premiers groupes de Weathermen. Alors que le meilleur propagandiste de la révolution mondiale, de la multiplication des Vietnam, Che Guevara, allait bientôt mourir assassiné, cette même année, dans la solitude de sa montagne bolivienne, quelques dizaines de jeunes Américains vont porter la guerre au cœur même de leur Patrie pour lutter, à leur sens, plus efficacement contre la guerre. Les premières bombes de la résistance explosent à New York, Los Angeles, Chicago et Washington, posées par les fils et filles de la classe privilégiée.

Même pays, même année, soixante-neuf, Sam Peckinpah se bat pour conserver au montage de son film certaines scènes qui heurtent les «bonnes consciences» hollywoodien- nes. En Europe, les spectateurs qui auront la chance de voir, l’année suivante, la version intégrale de The Wild Bunch (La Horde Sauvage) seront bien évidemment choqués par l’extrême violence de la représentation d’un des mythes fondateurs des États-unis, par l’extrême réalisme des scènes de fusillades, mais seront à mille lieues d’imaginer même les raisons de la censure des images de l’assassinat d’une femme adultère, par exemple. Dans l’inconscient du peuple américain formaté depuis des générations, seule la violence qui s’oppose à l’ordre établi (c'est-à-dire la défense des intérêts de la classe dominante) est criminelle. Et cela, à l’instar des Weather underground, Sam Peckinpah l’a très bien compris. Dans la scène finale, les derniers mots du dialogue entre Sykes et Thornton est en cela édifiant. «Quels sont tes projets ?» demande Sykes blessé, juché sur son cheval à la tête d’une bande de Mexicains et Indiens résistants. Assis par terre, appuyé contre un morceau de mur, Thornton sourit : «Rester ici bas, aller de-ci de-là… Et essayer d’éviter la prison.» échange de sourires complices, Sykes invite son vieil ami : «Bien, les gars et moi, on a un peu de travail [sous-entendu faire la révolution en défendant les Indiens]. Tu veux nous suivre ? C’est pas bien payé, mais ça devrait te suffire.» Pour le spectateur averti de l’époque, l’invitation de cette scène finale aurait pu paraître des plus éloquentes. Je n’ai trouvé aucune information à ce propos pour conforter mon sentiment, mais je suis tout de même convaincu que si la censure n’avait rien trouvé à redire concernant cet échange clairement apologiste de la résistance des peuples opprimés (on aurait pu facilement voir une ressemblance entre le Mexique de 1913 et le Vietnam de 1969, il me semble), c’est très probablement que le spectateur américain moyen et contemporain n’aurait pas su déchiffrer la métaphore. Le saurait-il aujourd’hui ? On peut légitimement en douter en comptabilisant sur internet la quantité de sites qui reprennent le titre de la mythique Wild Bunch pour défendre et illustrer les discours les plus hystériquement patriotiques et réactionnaires drapés dans des miles et des miles de triomphantes bannières étoilées.

Même pays, même année, soixante-neuf, Sam Peckinpah se bat pour conserver au montage de son film certaines scènes qui heurtent les «bonnes consciences» hollywoodien- nes. En Europe, les spectateurs qui auront la chance de voir, l’année suivante, la version intégrale de The Wild Bunch (La Horde Sauvage) seront bien évidemment choqués par l’extrême violence de la représentation d’un des mythes fondateurs des États-unis, par l’extrême réalisme des scènes de fusillades, mais seront à mille lieues d’imaginer même les raisons de la censure des images de l’assassinat d’une femme adultère, par exemple. Dans l’inconscient du peuple américain formaté depuis des générations, seule la violence qui s’oppose à l’ordre établi (c'est-à-dire la défense des intérêts de la classe dominante) est criminelle. Et cela, à l’instar des Weather underground, Sam Peckinpah l’a très bien compris. Dans la scène finale, les derniers mots du dialogue entre Sykes et Thornton est en cela édifiant. «Quels sont tes projets ?» demande Sykes blessé, juché sur son cheval à la tête d’une bande de Mexicains et Indiens résistants. Assis par terre, appuyé contre un morceau de mur, Thornton sourit : «Rester ici bas, aller de-ci de-là… Et essayer d’éviter la prison.» échange de sourires complices, Sykes invite son vieil ami : «Bien, les gars et moi, on a un peu de travail [sous-entendu faire la révolution en défendant les Indiens]. Tu veux nous suivre ? C’est pas bien payé, mais ça devrait te suffire.» Pour le spectateur averti de l’époque, l’invitation de cette scène finale aurait pu paraître des plus éloquentes. Je n’ai trouvé aucune information à ce propos pour conforter mon sentiment, mais je suis tout de même convaincu que si la censure n’avait rien trouvé à redire concernant cet échange clairement apologiste de la résistance des peuples opprimés (on aurait pu facilement voir une ressemblance entre le Mexique de 1913 et le Vietnam de 1969, il me semble), c’est très probablement que le spectateur américain moyen et contemporain n’aurait pas su déchiffrer la métaphore. Le saurait-il aujourd’hui ? On peut légitimement en douter en comptabilisant sur internet la quantité de sites qui reprennent le titre de la mythique Wild Bunch pour défendre et illustrer les discours les plus hystériquement patriotiques et réactionnaires drapés dans des miles et des miles de triomphantes bannières étoilées.Mille neuf cent quatre-vingt un, Bernardine Dorn préfère se rendre, «pour le bien de ses enfants». L’aventure révolutionnaire des Weather Underground trouve provisoirement une conclusion désespérante avec l’avènement du libéralisme revanchard et négationniste. Le début des années quatre-vingt, aux États-unis comme en Europe, sonnera le glas des utopies. Vingt-huit décembre quatre-vingt quatre, le meilleur des mondes aura fini par tuer Sam Peckinpah, à Mexico. Le dernier des Weathermen, David Gilbert (Thornton ?), est arrêté et foutu en tôle pour le restant de ses jours.

Juin deux mille cinq, à deux jours d’intervalles, dans la même salle de l’Autre cinéma, je vois The Wild Bunch, du génial Sam Peckinpah, le plus grand western de tous les temps (Jean-Georges va encore m’accuser d’être sentencieux), et l’un des plus optimistes documentaires de ce début de troisième millénaire, The Weather Underground, de Sam Green et Bill Siegel. Et voilà que je me mets à vouloir être optimiste à mon tour, la «dérive» des continents est loin d’être terminée, le monde continue à bouger dans le sens de l’espoir. Les vieux résistants refusent de se «repentir» et ils ont bien raison. Aux États-unis ou ailleurs.

Juin deux mille cinq, à deux jours d’intervalles, dans la même salle de l’Autre cinéma, je vois The Wild Bunch, du génial Sam Peckinpah, le plus grand western de tous les temps (Jean-Georges va encore m’accuser d’être sentencieux), et l’un des plus optimistes documentaires de ce début de troisième millénaire, The Weather Underground, de Sam Green et Bill Siegel. Et voilà que je me mets à vouloir être optimiste à mon tour, la «dérive» des continents est loin d’être terminée, le monde continue à bouger dans le sens de l’espoir. Les vieux résistants refusent de se «repentir» et ils ont bien raison. Aux États-unis ou ailleurs.Le plébéien bleu

18:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 20 juin 2005

élu au zapping de cotebasque.net

C'est avec pas mal de retard que je me décide à t'écrire cette petite lettre ouverte sur mon si joli blog tout bleu. En fait, plus d'une semaine de retard. Mais vieux motard ayant dépassé la quarantaine, ça excuse, non ? Bref, je voulais te remercier ici pour ta tentative de coup de pouce à mes "stats" (en fait, je crains de devoir t'avouer que ta pub n'a été quasiment d'aucun effet sur la fréquentation du Plébéien bleu, mais, bon, on sait ce que c'est avec la pub, hein, un peu comme avec les sondages, n'est-ce pas !)... et surtout pour le texte flatteur qui accompagnait la sélection de mon si joli blog tout bleu dans le zapping de cotebasque.net, le seul et unique génial portail internet généraliste et hétéroclite de la Côte basque, ouf !

Donc, encore merci, et permets-moi, très sincèrement, de te féliciter pour ton bon goût.

Moi aussi, figure-toi, j'ai très bon goût. Mamour ne saurait que le confirmer, je te jure, malgré quelques maldisants qui affirmeraient très facilement le contraire. Mais passons.

C'est avec ce bon goût naturel qui me caractérise que j'ai su sélectionner ton site comme le portail essentiel de mon quotidien d'internaute basque. Et ce depuis déjà plusieurs années. Je n'aurais pas l'impudeur de compter, rassure-toi, ni ton âge ni le mien n'aurait à y gagner il me semble. Ceci dit et pour ceusses de mes si gentils visiteurs qui ne l'auraient pas encore remarqué, je signale que c'est bien à la meilleur place que j'ai mis un lien vers ton "site majeur" (tu en as pas mal d'autres, je crois) et j'en profite pour réitérer ici mon invitation à imiter mon choix fruit d'une longue et jamais contredite expérience.

Vala pour le retour d'ascenseur.

Bon.

Hum, là, je me disais, tant que j'y suis à te faire de la pub, faudrait pareil que je dise deux mots de ton dernier édito. Sur cotebasque.net, l'édito c'est la cerise qui cache l'arbre, la tarte en pleine poire, le meilleur de la niouzelaiteur, le piment dans la sangria, la vague mythique qui efface les tsunami médiocratiques, les plumes du Quetzalcoatl, la plume de Phil quoi ! Ouais, Phil, il est vraiment très plaisant de te lire. Réjouissant. Si je n'étais si timide et modeste, je te solliciterais bien pour faire des commentaires sur mon si joli blog tout bleu !... Mais je n'oserais jamais, c'est sûr. Je n'ose jamais demander aux gens, moi. Je suis comme ça, il faut toujours que j'attende que les choses me tombent du ciel toutes seules, j'ai trop lu Newton dans ma prime jeunesse. On ne s'en remet pas, je te jure.

Re-bref, pour ton édito, je voulais te demander, ta sixième résolution, hein, ça signifie quoi ? C'est le lien manquant vers le site de l'Atalante sur ton portail, ou c'est que tu as en projet de leur en fabriquer un nouveau avec tes petits doigts tout emplumés ?... Tu auras compris que je compte quelques amis du côté de la rue Denis Etcheverry.

Vala-vala. Je sais jamais comment conclure les lettres.

Cordialement, c'est chaleureux mais peut-être un peu trop convenu de la part d'un plébéien bleu.

Aller, je me décide, je fais court, mais tu apprécieras quand même, j'espère.

Adixkideki.

PS. J'en profite pour inviter mes très chers visiteurs à voter en faveur du Plébéien bleu en cliquant sur le bouton que j'ai intégré en bas et à gauche de cette page. Je dois impérativement gri- gnoter des places au top 50. Merci pour vos encouragements.

19:25 Publié dans auto-congratulation, copinage | Lien permanent | Commentaires (1)

Faut payer pour être joli

Le bleu c'est plus cher !

Après une matinée de vains bataillages et face à l'impossibilité de communiquer avec un quelconque humain de cette plateforme HautetFort qui accueille mon si joli blog tout bleu, j'ai dû me résoudre à voir la réalité en face : mon abonnement PAYANT me donnait droit à 50 MO de capacité --là j'avais encore pas mal de marge puisque je dépasse à peine les 20 MO-- et à seulement 1 GO de bande passante. En consultant mon tableau de bord, j'ai constaté que ce mois-ci j'avais déjà consommé 2 GO de bande passante, d'où très certainement le plantage. Dur-dur.

Donc, comme je n'ai pas l'habitude de tergiverser des heures, j'ai souscrit un abonnement plus conséquent. Je passe de 5 à 11 € par mois, hum-hum, je crains d'être désormais devenu ce que les spécialistes du commerce appellent un client captif. Malaise.

Bref, tout ça "par la faute" de ce joli diaporama sur mes vacances à La Bourboule que j'avais intégré à ma colonne de gauche... Maintenant que j'ai souscrit pour 250 MO de capacité et 5 GO de bande passante, je devrais pouvoir le remettre. Et d'autres aussi...

Le plébéien captif

12:40 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (2)

Gros bug sur HautetFort

Mon si joli blog tout bleu n'est plus du tout joli comme le plébéien bleu le voudrait. C'est la faute à un gros bug sur la plateforme HautetFort.

J'espère que ses gestionnaires sauront solutionner au plus vite ce problème. Dans cette attente, je prie mes si gentils visiteurs tout bleus de ma pardonner pour ce ponctuel désagrément.

Le plébéien qui va comme un canut

10:15 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 19 juin 2005

La passion de l'ombre

L’était sera…

L’était sera toujours…

L’était sera toujours pour nous

L'été sera pour nous

Et demeurera à jamais

Ce dix-neuf juin.

Nous deux sur une Jument bleue

Moi devant

Et toi de même

Les pieds en l’air et le vent dans la tête

Nos corps s’espèrent dans la proximité

S’espéraient

Se partageront

Au petit matin, en pleine incertitude

Un vingt juin.

L’était ce fut il y a un an tout juste

Tu t’en souviens

Je venais de naître à l’Amour

Quand d’un signe de la main

Tu m’as enfanté au ciel de ton lit

Survolant encore et encore

Cette Vallée des Aldudes

Dans les virages de la nuit

blanchie d’attente

Et moi, inspiré par le hasard

J’avais su réinventer les contours de ta joie

Partagée la joie dans l’étreinte

Partagée et conquise

Par deux adultes éreintés

Un cœur, deux coeurs entre les hanches

Ma bouche collée à ton ventre

Mes doigts plantés dans les draps

Tes doigts sur mes yeux fermés

Pour déchirer ce foutu scepticisme…

Il y a un an tout juste

Demain

Le vingt juin

Un an et un jour pour célébrer

Les retrouvailles éternelles de l’espoir

L’espoir c’est toujours pour ce soir

Tant qu’il y aura un demain.

Et demain

Et dans un an encore

Et dans dix milliards d’années

L’était sera encore et toujours

Si perdure la patience

La passion de l’ombre pour la lumière.

Dix-neuf juin

Presque déjà l’été

Et le Sera c’est ce soir, quand tu rentreras

Mon Amour, l’été sera chaud.

20:50 Publié dans poésie sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (5)

Mission ravitaillement mortel

Puede matar*

Comment dire cette honte ? Honte furtive toutefois mais si intense que j’aurais juré en mourir. Comment donc exprimer ce sentiment de malaise extrême sans som- brer dans la métaphore caricaturale et ridicule ? Cette impression soudaine de faire la queue comme pour entrer dans la chambre à gaz, ou au four crématoire… je me dois de dénoncer ce crime contre l’humanité, mais avec quels mots pour ne pas être tourné en dérision plus qu’à mon tour ? «Puede matar», il est écrit sur tous les paquets, sur toutes les cartouches de cigarettes. Fumer peut tuer quand on le lit en espagnol, et tue carrément, sans sommation, si on est exclu- sivement francophone. Quand les cigarettes se contentaient de nuire gravement à la santé, on en souriait encore tous, sans trop d’état d’âme ni de culpabilité, au point de récupérer, de recycler la mise en garde comme une appellation familière de plus. Après les tiges, les sèches, les clopes, voilà venues les nuit-graves sans plus de guillemets pour distancier quoi que ce soit. Mais désormais qu’elles tuent en direct, montrées du doigt dans la foule des porte-flingues anonymes, toutes les marques de cigarettes apprennent doucettement à assumer l’affichage de leur crime. Et les anciens fumeurs invétérés de tousser en souriant un peu gênés. Et les nouveaux fumeurs de sourire, moqueurs, sarcastiques intérieurs, «je ne comprends pas l’es- pagnol», qu’elle me dit la petite jeune fille que j’ai interpellée (énième victime expiatoire de mes colères irrationnelles ?) au hasard, en faisant la queue devant le comptoir de chez Eceiza à Irun. Quel âge a-t-elle, seize ? dix-huit ? vingt ans ? je ne sais même pas donner un âge. Elle est bien mignonne mais déjà elle ne m’aime pas. Ça se sent vite ces choses-là. Tout du moins moi je les sens vite. Comme mon impuissance viscérale à sauver l’humanité, je la sens vite, elle m’étreint au quotidien (qui mal étreint, honni soit-il), elle m’étouffe, j’en tousse comme si c’était moi qui fumait.

Comment dire cette honte ? Honte furtive toutefois mais si intense que j’aurais juré en mourir. Comment donc exprimer ce sentiment de malaise extrême sans som- brer dans la métaphore caricaturale et ridicule ? Cette impression soudaine de faire la queue comme pour entrer dans la chambre à gaz, ou au four crématoire… je me dois de dénoncer ce crime contre l’humanité, mais avec quels mots pour ne pas être tourné en dérision plus qu’à mon tour ? «Puede matar», il est écrit sur tous les paquets, sur toutes les cartouches de cigarettes. Fumer peut tuer quand on le lit en espagnol, et tue carrément, sans sommation, si on est exclu- sivement francophone. Quand les cigarettes se contentaient de nuire gravement à la santé, on en souriait encore tous, sans trop d’état d’âme ni de culpabilité, au point de récupérer, de recycler la mise en garde comme une appellation familière de plus. Après les tiges, les sèches, les clopes, voilà venues les nuit-graves sans plus de guillemets pour distancier quoi que ce soit. Mais désormais qu’elles tuent en direct, montrées du doigt dans la foule des porte-flingues anonymes, toutes les marques de cigarettes apprennent doucettement à assumer l’affichage de leur crime. Et les anciens fumeurs invétérés de tousser en souriant un peu gênés. Et les nouveaux fumeurs de sourire, moqueurs, sarcastiques intérieurs, «je ne comprends pas l’es- pagnol», qu’elle me dit la petite jeune fille que j’ai interpellée (énième victime expiatoire de mes colères irrationnelles ?) au hasard, en faisant la queue devant le comptoir de chez Eceiza à Irun. Quel âge a-t-elle, seize ? dix-huit ? vingt ans ? je ne sais même pas donner un âge. Elle est bien mignonne mais déjà elle ne m’aime pas. Ça se sent vite ces choses-là. Tout du moins moi je les sens vite. Comme mon impuissance viscérale à sauver l’humanité, je la sens vite, elle m’étreint au quotidien (qui mal étreint, honni soit-il), elle m’étouffe, j’en tousse comme si c’était moi qui fumait.  Fumeur passif, sauveur passif. Sauveur ou sauveteur ? Sauveteur plutôt. «Courage et dévouement**» qu’elle souri- rait, Mamour, en brandissant ses deux doigts en forme de vé. Là je surnage à peine à ce tsunami de honte, honte de ma salve d’autodéfense impromptue ; cette gamine ne m’avait rien fait, à part peut-être un peu de fumée dans les yeux, dans les narines, berk, j’ai vraiment horreur de continuer à respirer dans un tel environne- ment. Elle pourrait être ma fille si j’en avais une. Je suis sûr que ma fille fumerait exprès pour m’emmerder. Et elle sortirait avec des Jacky qui roulent en Golf GTI tunnées, 2000 watts de sono techno à donf dans le coffre, exprès pour faire chier son vieux con de père qui fait la queue devant la porte du four crématoire… Ouais, en plus elle sait parler espagnol, elle s’est bien foutue de ma gueule la morpionne. Je dis morpionne mais je pense bien pire encore. Je la surprends à sourire du coin de l’œil, à parler de quelqu’un de ridicule avec la vendeuse. Elles se moquent de moi, c’est sûr, dans la langue de Sancho Pantça avec des rires de Rossinante. Et moi j’attends bien sagement mon tour.

Fumeur passif, sauveur passif. Sauveur ou sauveteur ? Sauveteur plutôt. «Courage et dévouement**» qu’elle souri- rait, Mamour, en brandissant ses deux doigts en forme de vé. Là je surnage à peine à ce tsunami de honte, honte de ma salve d’autodéfense impromptue ; cette gamine ne m’avait rien fait, à part peut-être un peu de fumée dans les yeux, dans les narines, berk, j’ai vraiment horreur de continuer à respirer dans un tel environne- ment. Elle pourrait être ma fille si j’en avais une. Je suis sûr que ma fille fumerait exprès pour m’emmerder. Et elle sortirait avec des Jacky qui roulent en Golf GTI tunnées, 2000 watts de sono techno à donf dans le coffre, exprès pour faire chier son vieux con de père qui fait la queue devant la porte du four crématoire… Ouais, en plus elle sait parler espagnol, elle s’est bien foutue de ma gueule la morpionne. Je dis morpionne mais je pense bien pire encore. Je la surprends à sourire du coin de l’œil, à parler de quelqu’un de ridicule avec la vendeuse. Elles se moquent de moi, c’est sûr, dans la langue de Sancho Pantça avec des rires de Rossinante. Et moi j’attends bien sagement mon tour.

Heureusement je n’ai pas d’enfant. Pas d’animaux non plus. Je ne suis irresponsable que pour moi-même, c’est un moindre mal, et puis, en quelque sorte, j’ai les mains plus libres pour sauver l’humanité, non ? Surtout depuis que, moi, il y a plus de 7 ans, je me suis libéré de la tabagie. Au moins je me serais sauvé moi-même. Haie deux toits, aile ciel té de rats. Alors, hein, qu’est-ce que je fous là à subir toute la honte des 666 péchés capitaux ? Bien étrange sentiment à vrai dire, je ne dois pas être tout à fait normal. Le chevalier à la triste figure s’est-il jamais demandé si il était normal, normal par rapport à ses contemporains je veux dire ? Là j’imagine Don Quijote faisant la queue au comptoir de chez Eceiza pour acheter la dose hebdo- madaire de poison avec laquelle il tuera à petit feu et irré- médiablement sa Dulcinée. Là j’imagine Don Quijote en victime des camps d’extermination, au milieu d’une foule inconsciente et consentante. Là j’imagine Robin des Bois dévalisant un petit bureau de tabac frontalier pour alimenter la frénésie tabagique de Mamour, Maddi et Kristel. Là j’imagine un échappatoire à ma honte insupportable, à ma culpabilité atroce, à mon désir irrépressible d’Ailleurs tout de suite… et voilà que c’est mon tour. Ridiculement je me réfugie dans la satisfaction de pouvoir passer ma commande en euskara***, ridiculement aussi j’éprouve comme une satisfaction en réglant mon impôt au consumérisme le plus volatil dans la monnaie des singes européens. Et puis un immense vide se fait dans mon cerveau en tournant les talons ; je me fais l’impression de fuir, toute honte ravalée, mon fier destrier m’attend sagement.  Reprenant peu à peu conscience, je m’en vais l’enjamber théâtralement comme j’aime le faire dans les situations d’exception, silencieux et digne sous mon casque d’anonymat. Une fois de plus, j’aurais accompli ma «mis- sion» : j’appelle ça aller au ravi- taillement mortel. La vie, vraiment, parfois, ça devrait être mortel sans avoir besoin de se ravitailler sans cesse. Si Mamour pouvait imaginer ne serait-ce que le quart du dixième de ce qui se passe dans ma tête lorsque je fais la queue pour acheter ses «puede matar» !…

Reprenant peu à peu conscience, je m’en vais l’enjamber théâtralement comme j’aime le faire dans les situations d’exception, silencieux et digne sous mon casque d’anonymat. Une fois de plus, j’aurais accompli ma «mis- sion» : j’appelle ça aller au ravi- taillement mortel. La vie, vraiment, parfois, ça devrait être mortel sans avoir besoin de se ravitailler sans cesse. Si Mamour pouvait imaginer ne serait-ce que le quart du dixième de ce qui se passe dans ma tête lorsque je fais la queue pour acheter ses «puede matar» !…

Le plébéien ex-gauloises bleues

* peut tuer (en espagnol), nouveau petit nom familier pour la cigarette

** devise des sapeurs-pompiers

*** langue basque (en langue basque)

12:40 Publié dans digression, écrits sur fond bleu | Lien permanent | Commentaires (0)

Robinson Crusoé balance à tout va

Traiter un film de «merde»

peut-il être légal ?

Ces derniers temps, en parlant de cinéma sur mon si joli blog tout bleu, j’ai de plus en plus de mal à oser dire du mal des films. Et pourtant, des «films de merde», j’en ai vu quelques uns et même quelques unes, pour dire la «merde» qui peut parfois polluer mes écrans habituellement préservés. Pour donner une idée de ce que j’aurais pu évoquer dans cette colonne si j’osais m’y lâcher en toute liberté et quiétude, disons que ces dernières semaines j’aurais au moins descendu «Last Days» en priorité, et puis aussi, sur un tout autre registre, «Travaux». Peut-être que j’aurais osé dire un peu de mal de «Villa Paranoïa» en con- tredisant ainsi les choix de mon programmateur unique et pré- féré. Peut-être que j’aurais dénoncé un «Crime trop Farpait» contre la folie cinéphilique dans la dernière livraison commer- ciale d’Alex de La Iglesia. Peut-être même que j’aurais osé mettre un bémol dans l’enthousiasme des spectateurs de «La Luz Prodigiosa», au risque de m’enclore définitivement derrière mes barbelés de cinéphile marginal, incompris parce qu’incom- préhensible. Bref, pour de multiples raisons, Robinson Crusoé a pris son vendredi, jour du poison, et préfère s’autocensurer.

La première raison de cette autocensure c’est que je ne veux surtout pas prendre le risque de nuire à la fréquentation de mes salles préférées. Non pas que je me fasse des illusions sur le nombre de lecteurs que je pourrais influencer avec mes notes et autres digressions ici… mais on ne sait jamais. Ma sensibilité aux aléas étant de plus en plus exacerbée, je me dis que la conjoncture morose, voire déprimée étant, que vu la météo dramatiquement estivale, ça suffit bien déjà, il n’est pas besoin d’en rajouter, les CGR et consorts s’y entendront suffisamment pour colatéraliser encore davantage les dégâts.

La deuxième raison, c’est tout simplement la Raison que je ma- jusculise. Je me dis que c’est dégueulasse de vouloir descendre un film au prétexte qu’on ne l’a pas aimé, ou qu’on s’est fait chier, ou qu’éventuellement il aurait pu carrément nous fâcher, heurter notre sensibilité, nos convictions, tout ça. C’est trop facile et puis surtout j’ai pris conscience que de recourir à la violence des mots peut nuire gravement à ma crédibilité parce que la plupart de mes contemporains qui voient les mêmes films que moi ont aimé voire adoré «Last Days», ne se sont pas fait chier un seul instant durant les «Travaux»… Je deviendrais peut-être un peu plus raisonnable, disons, euh, peut-être. Ou hy- pocrite. Ce qui est synonyme. Farpois. Bref, et pour être tout à fait franc, j’ai tout simplement peur de me faire lapider à l’Atalante si je dis du mal de «Villa Paranoïa» et trucider à la maison par Mamour si j’écris une ligne de critique négative sur le film de Miguel Hermoso. Ça devient tellement dangereux là que je n’ose plus citer le titre de ce film à la lumière si prodigieuse. Les cons qui prétendent que le danger peut s’avérer le meilleur des stimulants, la plus indispensable des drogues, eh bien je leur réponds qu’ils peuvent bien me traiter de con, mais moi quand j’ai peur, je fuis… Non sans avoir mordu quelque peu avant, bien entendu.

La foultitude d’autres raisons qui me feraient aujourd’hui m’autocensurer, en fait et en vrac, ce sont la flemme, le beau temps, mes difficultés d’écriture, ma nouvelle moto, la flemme, le bruit du clavier qui empêche Mamour de dormir au petit matin, le ciel gris, la flemme, parfois le doute aussi, je dois l’avouer --seul sur son île déserte on peut bien se laisser aller à l’introspection critique, hein--, la flemme oui, la flemme avant tout… et puis merde, il peut bien y avoir une vie au-delà du blog, non !

Voilà, tout ça parce que je viens de lire une dépêche de Reuters à propos de Beaujolais et de liberté d’expression. Je me disais que si les cinéculteurs se mettaient à faire des procès aux cri- tiques qui balancent sur leurs films de merde… eh bien, qu’est-ce qui se passerait ? Heu, je ne sais pas, ça ferait vendre du papier comme on dit, et puis on parlerait de leurs films de merde, et peut-être que les gens iraient les voir, leurs films de merde je veux dire, parce que les gens sont comme ça, c’est vachement curieux et voyeur un gens. Et grégaire surtout. On comprendrait alors pourquoi Robinson Crusoé n’aime pas les gens. Et pas le Beaujolais non plus, d’ailleurs. Par contre, le cinéma…

Le plébéien bleu alias

08:45 Publié dans Cinéma, digression | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 18 juin 2005

À propos de Adèle, la scène perdue

Une quête poignante

sur la plage

Il fait doux, le sable est doux, le vent est doux, le paysage au loin est doux jusqu’à l’horizon adouci par ma rêverie voyageuse. De doux petits moutons bleus en for- me de jolis nuages font de doux petits bisous au ciel tout blanc et pur. Et Adèle dit qu’elle les avale- rait, les garçons, qu’elle les cacherait très loin dans les plis de l’éther. Mais de quels garçons parle-t-elle ? Et est-ce bien déjà Adèle qui parle ? C’est écrit en italiques, comment savoir ? Peut-être est-ce Marie qui parle là ? Marie, c’est Marie Cosnay, l’écrivaine. Drôle de féminin ! Tous les féminins me sont étran- ges. La littérature m’apparaît souvent étrange. L’écrit vain. Les cris vains. Vain et vaine. Une goutte de ma sueur tâche les caractères obliques. Maintenant il se met à faire chaud en plein soleil. Le livre commence par une espèce de digression comme ça, en italiques. Et il se conclut dans la même typographie dis- tanciée… je n’ai pas résisté, il a fallu que je feuillette très vite jusqu’à la dernière page, dernière page qui est une page blanche, d’ailleurs. Je trouve ça étrange, les italiques je veux dire, et j’ai du mal à entrer dans cette histoire qui n’en est pas une. Ou alors est-ce peut-être simplement l’histoire de tout un chacun, ce repli intime et inavouable qui s’écrit généralement à la troisième personne du singulier, toujours singulier parce que l’être a besoin de sonder sa différence… Ou alors je ne suis tout simplement pas apte à comprendre les mots des filles.

Il fait doux, le sable est doux, le vent est doux, le paysage au loin est doux jusqu’à l’horizon adouci par ma rêverie voyageuse. De doux petits moutons bleus en for- me de jolis nuages font de doux petits bisous au ciel tout blanc et pur. Et Adèle dit qu’elle les avale- rait, les garçons, qu’elle les cacherait très loin dans les plis de l’éther. Mais de quels garçons parle-t-elle ? Et est-ce bien déjà Adèle qui parle ? C’est écrit en italiques, comment savoir ? Peut-être est-ce Marie qui parle là ? Marie, c’est Marie Cosnay, l’écrivaine. Drôle de féminin ! Tous les féminins me sont étran- ges. La littérature m’apparaît souvent étrange. L’écrit vain. Les cris vains. Vain et vaine. Une goutte de ma sueur tâche les caractères obliques. Maintenant il se met à faire chaud en plein soleil. Le livre commence par une espèce de digression comme ça, en italiques. Et il se conclut dans la même typographie dis- tanciée… je n’ai pas résisté, il a fallu que je feuillette très vite jusqu’à la dernière page, dernière page qui est une page blanche, d’ailleurs. Je trouve ça étrange, les italiques je veux dire, et j’ai du mal à entrer dans cette histoire qui n’en est pas une. Ou alors est-ce peut-être simplement l’histoire de tout un chacun, ce repli intime et inavouable qui s’écrit généralement à la troisième personne du singulier, toujours singulier parce que l’être a besoin de sonder sa différence… Ou alors je ne suis tout simplement pas apte à comprendre les mots des filles.  Mais elle, alterne. Elle alterne le Je et le Elle. Adèle et Marie. Marie et Adèle. Le Il et le Il. Matteo et Stéphane. Stéphane ou Matthieu. Ou les deux en même temps, un seul et même Il ?... Le sable entre mes orteils, soudainement sous mes cuisses, tout mon épi- derme le plus doux et le plus sensible frémit de cette dureté innombra- ble qui le blesse... m.... le livre m’a échappé des mains, juste au moment où Adèle raconte l'acci- dent, cet accident de voiture emportant toute Une famille dans la spi- rale du big-bang. Et si cette famille c’était celle de Marie ? J’en viens à regretter de connaître le visage qui n’apparaît pas en quatrième de couverture. Le joli visage de la jolie Marie Cosnay me sourit si joliment, comme toujours. Comme si ce sourire rayonnait dans ces pages où se trame le drame du passé. Du passé dont elle ne fera jamais table rase. L’homme, la femme, l’enfant assis sur le siège arrière, tous les trois se liguent pour me jeter du sable dans les yeux. Ma maladresse est punie, il est interdit de laisser tomber un tel livre avant la dernière page, avant que l’effeuillage n’aboutisse à cette surface toute blanche sous le ciel au grand bleu désormais. La plage est dans mon cœur, les vagues roulent dans ma tête et... désormais, Marie Cosnay, je sais la fleur amère de ton âge. Tu as avoué ta naissance et ce bien des nuits blanches avant qu’elle advienne. Peu importe si c’est toi, Marie, ça pourrait être la fille allongée sous le parasol là-bas. Ou sous le sable. Il y a peut-être une fille allongée sous le sable et qui ne parle que dans les livres ? Qui réinvente sans cesse son histoire. Sa perpétuelle quête de l’origine.

Mais elle, alterne. Elle alterne le Je et le Elle. Adèle et Marie. Marie et Adèle. Le Il et le Il. Matteo et Stéphane. Stéphane ou Matthieu. Ou les deux en même temps, un seul et même Il ?... Le sable entre mes orteils, soudainement sous mes cuisses, tout mon épi- derme le plus doux et le plus sensible frémit de cette dureté innombra- ble qui le blesse... m.... le livre m’a échappé des mains, juste au moment où Adèle raconte l'acci- dent, cet accident de voiture emportant toute Une famille dans la spi- rale du big-bang. Et si cette famille c’était celle de Marie ? J’en viens à regretter de connaître le visage qui n’apparaît pas en quatrième de couverture. Le joli visage de la jolie Marie Cosnay me sourit si joliment, comme toujours. Comme si ce sourire rayonnait dans ces pages où se trame le drame du passé. Du passé dont elle ne fera jamais table rase. L’homme, la femme, l’enfant assis sur le siège arrière, tous les trois se liguent pour me jeter du sable dans les yeux. Ma maladresse est punie, il est interdit de laisser tomber un tel livre avant la dernière page, avant que l’effeuillage n’aboutisse à cette surface toute blanche sous le ciel au grand bleu désormais. La plage est dans mon cœur, les vagues roulent dans ma tête et... désormais, Marie Cosnay, je sais la fleur amère de ton âge. Tu as avoué ta naissance et ce bien des nuits blanches avant qu’elle advienne. Peu importe si c’est toi, Marie, ça pourrait être la fille allongée sous le parasol là-bas. Ou sous le sable. Il y a peut-être une fille allongée sous le sable et qui ne parle que dans les livres ? Qui réinvente sans cesse son histoire. Sa perpétuelle quête de l’origine.

Bravo Marie.

Ton livre est dans mon sac de plage, Mamour le lira. Et après on le rendra à Benjamin qui le relira aussi peut-être pour com- menter ma note.  Quatre-vingts pages d’une écriture très aérée ça devrait se dévorer plus que se li- re. Eh bien non, Marie, tu ne te lais- ses pas dévorer, ni surtout feuille- ter, ni picorer, tu ne veux certaine- ment pas qu’on te lise facilement, même sur la plage, même quand tout est douceur autour de soi et que l’a priori était forcément favorable. A écrire ces lignes pour toi j’ai le souffle qui se coupe encore. L’apnée me fait reporter le point final de cette note de lecture. Reporter à une relecture. Relire. Adèle ou Marie l’énigme ne peut me quitter.

Quatre-vingts pages d’une écriture très aérée ça devrait se dévorer plus que se li- re. Eh bien non, Marie, tu ne te lais- ses pas dévorer, ni surtout feuille- ter, ni picorer, tu ne veux certaine- ment pas qu’on te lise facilement, même sur la plage, même quand tout est douceur autour de soi et que l’a priori était forcément favorable. A écrire ces lignes pour toi j’ai le souffle qui se coupe encore. L’apnée me fait reporter le point final de cette note de lecture. Reporter à une relecture. Relire. Adèle ou Marie l’énigme ne peut me quitter.

Merci Adèle.

Le plébéien bleu

PS. "Adèle, la scène perdue" est éditée par Cheyne, une "petite entreprise" indépendante qui n'a pas usurpé son appellation de Poéthèque.

21:00 Publié dans copinage | Lien permanent | Commentaires (7)